Autres articles

-

Pas de lien entre les vaccins et l'autisme

-

La pratique du sport à l'enfance réduit les comportements défiants

-

Quelle est la durée de vie d'une puce IA, la question à plusieurs centaines de milliards

-

Entre 121 et 142 millions de personnes travaillent dans l'économie circulaire à l’échelle mondiale

-

Une influente étude sur le glyphosate retirée après des années d'alertes sur l'implication de Monsanto

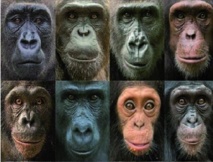

Chez les grands singes, il existe au sein d’une même espèce, une multitude de faciès aux formes et aux couleurs variées. En étudiant cette diversité chez les primates de la famille des hominoïdes et des cercopithécidés, une équipe de biologistes de l’université de Californie à Los Angeles (UCLA) a identifié un lien inattendu entre la complexité des visages et la vie au sein d’un groupe social.

En d’autres termes, les espèces évoluant au sein d’un réseau social étendu auront tendance à présenter une face aux formes complexes et colorées, tandis que celles ayant l’habitude de vivre dans un groupe restreint, auront des caractéristiques physiques plus simples. Selon les chercheurs, ces particularités faciales joueraient un rôle dans l’identification des individus au sein de groupes importants et faciliteraient les interactions sociales.

De manière générale, les grands singes présentent, selon les espèces, des structures socialement différentes. Les mandrills, par exemple, vivent dans des groupes pouvant aller jusqu’à 800 individus. Les orangs-outangs, quant à eux, préfèrent la solitude. Les mâles se déplacent et dorment seuls tandis que les femelles vivent uniquement avec leur petit. Les chimpanzés s’organisent au sein de petites structures et rejoignent de temps en temps des groupes de plus grande envergure.

Dans leur étude, les chercheurs se sont attelés à quantifier la complexité des visages des primates à partir de photographies. Pour ce faire, chaque image est divisée en plusieurs petites subdivisions. La couleur de chacune d’entre elle est alors identifiée, ce qui permet d’obtenir un résultat du nombre total de couleurs pour chaque faciès.

Ces données numériques ont été mises en relation avec plusieurs facteurs caractérisant d’une part l’environnement où évolue l’espèce (emplacement géographique, épaisseur du couvert végétal, précipitations, température) et d’autre part la structure sociale de l’espèce. Les résultats, publiés dans la revue Nature Communications, indiquent un lien fort entre la complexité des couleurs du visage d’un primate et la taille de son groupe social.

En revanche, la pigmentation de la peau, qui définit les nuances plus ou moins sombres du teint dépend de la lumière et de l’emplacement géographique. “Durant les 50 derniers millions d’années, les primates ont utilisé leur visage pour identifier leurs amis mais aussi leurs concurrents. Ces pressions sociales ont guidé l’évolution vers une grande diversité que l’on peut encore observer dans les groupes actuels”, conclut ainsi dans un communiqué Michael Alfaro, co-auteur de l’étude.

En d’autres termes, les espèces évoluant au sein d’un réseau social étendu auront tendance à présenter une face aux formes complexes et colorées, tandis que celles ayant l’habitude de vivre dans un groupe restreint, auront des caractéristiques physiques plus simples. Selon les chercheurs, ces particularités faciales joueraient un rôle dans l’identification des individus au sein de groupes importants et faciliteraient les interactions sociales.

De manière générale, les grands singes présentent, selon les espèces, des structures socialement différentes. Les mandrills, par exemple, vivent dans des groupes pouvant aller jusqu’à 800 individus. Les orangs-outangs, quant à eux, préfèrent la solitude. Les mâles se déplacent et dorment seuls tandis que les femelles vivent uniquement avec leur petit. Les chimpanzés s’organisent au sein de petites structures et rejoignent de temps en temps des groupes de plus grande envergure.

Dans leur étude, les chercheurs se sont attelés à quantifier la complexité des visages des primates à partir de photographies. Pour ce faire, chaque image est divisée en plusieurs petites subdivisions. La couleur de chacune d’entre elle est alors identifiée, ce qui permet d’obtenir un résultat du nombre total de couleurs pour chaque faciès.

Ces données numériques ont été mises en relation avec plusieurs facteurs caractérisant d’une part l’environnement où évolue l’espèce (emplacement géographique, épaisseur du couvert végétal, précipitations, température) et d’autre part la structure sociale de l’espèce. Les résultats, publiés dans la revue Nature Communications, indiquent un lien fort entre la complexité des couleurs du visage d’un primate et la taille de son groupe social.

En revanche, la pigmentation de la peau, qui définit les nuances plus ou moins sombres du teint dépend de la lumière et de l’emplacement géographique. “Durant les 50 derniers millions d’années, les primates ont utilisé leur visage pour identifier leurs amis mais aussi leurs concurrents. Ces pressions sociales ont guidé l’évolution vers une grande diversité que l’on peut encore observer dans les groupes actuels”, conclut ainsi dans un communiqué Michael Alfaro, co-auteur de l’étude.

Pas de lien entre les vaccins et l'autisme

Pas de lien entre les vaccins et l'autisme