Autres articles

-

Malgré les tensions géopolitiques, l'IA chinoise à bas coût fait son trou

-

Les cabines de bronzage triplent le risque de mélanome

-

Pas de lien entre les vaccins et l'autisme

-

La pratique du sport à l'enfance réduit les comportements défiants

-

Quelle est la durée de vie d'une puce IA, la question à plusieurs centaines de milliards

"Avion!", crie un jeune Waiapi, membre d'une tribu indienne de l'Amazonie brésilienne, en pointant le ciel du doigt. La vue de cet appareil est un choc pour les habitants du petit village de Manilha, au coeur de la forêt tropicale de l'État d'Amapa, frontalier de la Guyane.

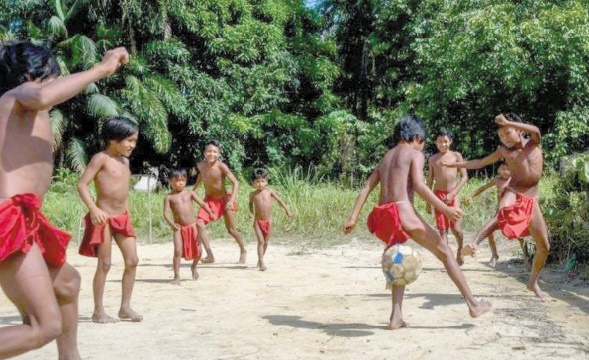

Ils vivent pratiquement nus, vêtus seulement de pagnes rouge vif, la peau enduite de pigments rouges et noirs extraits de baies comme l'urucum ou le jenipapo. "Tu crois qu'ils sont venus nous observer?", demande à son voisin Aka'upotye Waiapi, 43 ans, le fils aîné du chef du village.

A l'altitude à laquelle il volait, l'avion n'a dû voir qu'une grande étendue vert foncé. Mais son passage provoque tout de même un certain malaise. Les Waiapi n'ont été découverts par le gouvernement brésilien que dans les années 1970. Leur mode de vie reste très similaire à celui de leurs ancêtres, en harmonie profonde avec le "poumon de la planète".

A première vue, le quotidien des habitants de Manilha et des dizaines de petits villages du territoire Waiapi semble d'un autre temps.

Les hommes chassent et pêchent. Les femmes à la poitrine nue cultivent du manioc et préparent le feu et les repas. Les Waiapi pratiquent la culture sur brûlis, mais d'une manière "éco-responsable", sur des surfaces très réduites.

Tous les membres de la tribu, même les enfants, enduisent leur peau de peintures naturelles censées avoir des vertus protectrices, pour le corps et pour l'âme.

Certaines tribus autochtones du Brésil plus accessibles sont devenues de véritables attractions touristiques, mais pas les Waiapi, qui acceptent très rarement des visites du monde extérieur, y compris de journalistes. Mais le monde moderne se rapproche.

Pour voir des signes du monde industrialisé du XXIe siècle, pas besoin de regarder vers le ciel. Un villageois porte un téléphone attaché à son pagne, même si les réseaux mobiles ne couvrent absolument pas la zone: il lui sert à prendre des photos.

Un autre habitant de Manilha est propriétaire d'une voiture, malgré la difficulté à obtenir de l'essence, la pompe la plus proche étant située à plusieurs heures de route.

Sous un toit de chaume émane le grésillement d'une radio VHF qui fonctionne à l'énergie solaire et sert à connecter entre eux les villages Waiapi disséminés dans la forêt.

Et même si Manilha semble perdu au fin fond de la jungle, ses habitants savent que la modernité n'est qu'à deux heures de là, en suivant la route de terre qui mène à la petite ville de Pedra Branca.

Si la plupart des quelque 1.200 Waiapi ne vont jamais en ville, Jawaruwa s'y rend chaque semaine, un voyage entre deux mondes, comme s'il empruntait une machine à remonter le temps.

A 31 ans, il est devenu l'an dernier le premier membre de sa tribu à exercer des fonctions officielles au Brésil, en se faisant élire conseiller municipal de Pedra Branca. En ville, Jawaruwa porte un jean et une chemise.

Il travaille dans un bureau. Mais quand il retourne en territoire Waiapi, il s'empresse de revêtir son pagne traditionnel.

Son épouse Monin, habillée comme lui, l'enduit aussitôt de peinture d'urucum.

"Il faut suivre les règles de la ville. Ici, on a besoin d'argent pour vivre, il faut payer pour tout", explique-t-il, interrogé à Pedra Branca.

En comparaison, "au village, tout est gratuit: l'eau, le bois pour faire le feu", dit-il.

Le jeune homme dit s'être présenté à l'élection parce qu'il n'y avait aucun indien au conseil municipal, comme d'ailleurs au Parlement national. "Qui d'autre va se battre pour notre peuple?", demande-t-il.

Marina Sa, propriétaire d'un restaurant, aide Jawaruwa à s'intégrer parmi les habitants de la ville. "Peu de gens d'ici sont déjà allés en territoire Waiapi. C'est un monde à part", explique-t-elle.

Quand Jawaruwa Waiapi, sa femme et leurs quatre enfants rentrent au village, ils ont comme un poids en moins. Le silence est à peine troublé par le chant des oiseaux et la notion de temps n'est guidée que par la position du soleil.

Ils vivent pratiquement nus, vêtus seulement de pagnes rouge vif, la peau enduite de pigments rouges et noirs extraits de baies comme l'urucum ou le jenipapo. "Tu crois qu'ils sont venus nous observer?", demande à son voisin Aka'upotye Waiapi, 43 ans, le fils aîné du chef du village.

A l'altitude à laquelle il volait, l'avion n'a dû voir qu'une grande étendue vert foncé. Mais son passage provoque tout de même un certain malaise. Les Waiapi n'ont été découverts par le gouvernement brésilien que dans les années 1970. Leur mode de vie reste très similaire à celui de leurs ancêtres, en harmonie profonde avec le "poumon de la planète".

A première vue, le quotidien des habitants de Manilha et des dizaines de petits villages du territoire Waiapi semble d'un autre temps.

Les hommes chassent et pêchent. Les femmes à la poitrine nue cultivent du manioc et préparent le feu et les repas. Les Waiapi pratiquent la culture sur brûlis, mais d'une manière "éco-responsable", sur des surfaces très réduites.

Tous les membres de la tribu, même les enfants, enduisent leur peau de peintures naturelles censées avoir des vertus protectrices, pour le corps et pour l'âme.

Certaines tribus autochtones du Brésil plus accessibles sont devenues de véritables attractions touristiques, mais pas les Waiapi, qui acceptent très rarement des visites du monde extérieur, y compris de journalistes. Mais le monde moderne se rapproche.

Pour voir des signes du monde industrialisé du XXIe siècle, pas besoin de regarder vers le ciel. Un villageois porte un téléphone attaché à son pagne, même si les réseaux mobiles ne couvrent absolument pas la zone: il lui sert à prendre des photos.

Un autre habitant de Manilha est propriétaire d'une voiture, malgré la difficulté à obtenir de l'essence, la pompe la plus proche étant située à plusieurs heures de route.

Sous un toit de chaume émane le grésillement d'une radio VHF qui fonctionne à l'énergie solaire et sert à connecter entre eux les villages Waiapi disséminés dans la forêt.

Et même si Manilha semble perdu au fin fond de la jungle, ses habitants savent que la modernité n'est qu'à deux heures de là, en suivant la route de terre qui mène à la petite ville de Pedra Branca.

Si la plupart des quelque 1.200 Waiapi ne vont jamais en ville, Jawaruwa s'y rend chaque semaine, un voyage entre deux mondes, comme s'il empruntait une machine à remonter le temps.

A 31 ans, il est devenu l'an dernier le premier membre de sa tribu à exercer des fonctions officielles au Brésil, en se faisant élire conseiller municipal de Pedra Branca. En ville, Jawaruwa porte un jean et une chemise.

Il travaille dans un bureau. Mais quand il retourne en territoire Waiapi, il s'empresse de revêtir son pagne traditionnel.

Son épouse Monin, habillée comme lui, l'enduit aussitôt de peinture d'urucum.

"Il faut suivre les règles de la ville. Ici, on a besoin d'argent pour vivre, il faut payer pour tout", explique-t-il, interrogé à Pedra Branca.

En comparaison, "au village, tout est gratuit: l'eau, le bois pour faire le feu", dit-il.

Le jeune homme dit s'être présenté à l'élection parce qu'il n'y avait aucun indien au conseil municipal, comme d'ailleurs au Parlement national. "Qui d'autre va se battre pour notre peuple?", demande-t-il.

Marina Sa, propriétaire d'un restaurant, aide Jawaruwa à s'intégrer parmi les habitants de la ville. "Peu de gens d'ici sont déjà allés en territoire Waiapi. C'est un monde à part", explique-t-elle.

Quand Jawaruwa Waiapi, sa femme et leurs quatre enfants rentrent au village, ils ont comme un poids en moins. Le silence est à peine troublé par le chant des oiseaux et la notion de temps n'est guidée que par la position du soleil.

Malgré les tensions géopolitiques, l'IA chinoise à bas coût fait son trou

Malgré les tensions géopolitiques, l'IA chinoise à bas coût fait son trou