A l'heure où l'idée de démondialisation devient à la mode, la lecture ou la relecture de l'ouvrage de Suzanne Berger : « Made in Monde : les nouvelles frontières de l'économie mondiale » (Seuil 2006) est sans doute utile.

Les livres sur la mondialisation sont très souvent des critiques de ce phénomène. Le public est d'ailleurs friand, surtout en France, de messages lui expliquant que « c'est la faute aux autres » : aux Chinois, aux Américains, aux Indiens... Les idées de liberté et de responsabilité individuelles ayant généralement mauvaise presse dans beaucoup de pays comme en France, pays obsédé d'ailleurs, de manière paradoxale, à la fois par l'égalité et les « petits privilèges », le réflexe antimondialisation en devient tout naturel. Et les groupes tels ATTAC en ont fait leur fond de commerce. Le livre de Suzanne BERGER est un ouvrage important dans ce débat car il permet justement de faire le ménage quant à plusieurs a priori sur la mondialisation.

L'ouvrage repose sur une analyse « empirique » du phénomène consistant en une enquête minutieuse sur les stratégies de pas moins de 500 entreprises « mondialisées » suivies pendant 5 ans en Europe, en Amérique et en Asie. Quelles conclusions ? A l'opposé des idées à la mode, il ressort de l'analyse :

- qu'il n'existe pas une stratégie unique d'entreprise pour gagner et qui mènerait ainsi à un modèle hégémonique,

- que la course aux bas salaires est une stratégie perdante pour les entreprises,

- que mondialisation ne signifie pas forcément délocalisation systématique.

Le livre s'adresse il est vrai plutôt à un public occidental effrayé par la concurrence de « ces petits Chinois ou ces petits Indiens » chez qui on va délocaliser la production de « nos » entreprises, expliquant les limites aux délocalisations par exemple. On pourrait donc le lire d'une certaine manière comme un livre sur « les limites de la mondialisation » : « ne vous inquiétez pas peuples de l'Occident, dans la mondialisation tout n'est pas délocalisable ! Vous ne perdrez pas tous vos emplois !». S'il est vrai qu'il est possible d'en avoir cette lecture, il n'en demeure pas moins un témoignage scientifique des avantages de la mondialisation pour tout le monde. En effet, l'étude part d'une vision « fragmentée » des processus de productions, c'est-à-dire que dans la fabrication d'une paire de jeans par exemple il y a toute une série d'étapes différentes de production nécessitant des fonctions différentes. Or, mettre l'accent sur la nécessité pour les entreprises de se spécialiser dans une fonction de ce processus fragmenté parce qu'on a les compétences adéquates et de sous-traiter les autres fonctions permet de réconcilier les avantages compétitifs de toutes les régions du monde. Et l'auteur de conclure d'ailleurs son introduction en notant qu'il faut en conséquence « renoncer à cette idée selon laquelle la mondialisation nous volerait notre liberté ».

Ce type d'approche en termes de fragmentation des processus de production sur la base de compétences est fondamental pour appréhender le phénomène de la mondialisation. Un I-pod ou une paire de chaussures aujourd'hui a toutes les chances d'être fait de composants produits à des endroits différents de la planète, d'où le label « made in monde ».

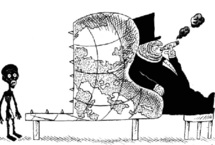

Les critiques de la mondialisation d'aujourd'hui n'ont plus véritablement « peur » de l'intégration verticale des processus productifs menant au « monopole capitaliste », mais justement de la fragmentation de la production à l'échelle mondiale, dans des multinationales qui délocalisent. L'attrait de pays à salaires très bas serait selon eux la cause du chômage dans les pays riches et l'exploitation de la misère dans les pays pauvres. L'idée d'une course vers le bas (race to the bottom) de la part des entreprises occidentales cherchant absolument à réduire leurs coûts, idée relayée notamment par ATTAC, a donc connu un certain succès.

Il existe pourtant deux critiques majeures à cet argument.

La première critique est que même s'il y a une tendance à rechercher une baisse des coûts en délocalisant dans les pays à bas salaires, cela n'est peut-être pas une si mauvaise chose. A raisonner dans un monde fermé (comme le fait par exemple un Paul SAMUELSON), nous perdons de vue les avantages de la mondialisation et nous nous concentrons sur le très court terme. Nous oublions « ce qu'on ne voit pas », comme le disait justement Frédéric BASTIAT. Et ce qu'on ne voit pas, ce sont les avantages d'un monde ouvert en termes d'opportunités supplémentaires à saisir.

Si des entreprises délocalisent effectivement leur production dans des pays pauvres pour profiter des bas salaires, nous ne devons pas oublier d'une part qu'elles produisent moins cher et que ceci représente généralement une économie pour le consommateur que nous sommes tous. Et une économie signifie des ressources qui peuvent être affectées ailleurs, pour acheter autre chose en plus. Si je paye ma chemise 5 € au lieu de 50 €, cela me fait 45 € de gagnés que je vais pouvoir dépenser ou investir autrement, peut-être en m'achetant d'autres chemises, peut-être en faisant plus travailler mon pâtissier ou un fabricant chinois d'électronique !

D'autre part, nous ne devons pas oublier que si les gens dans les pays en développement se « jettent » littéralement sur ces usines de multinationales ou de sous-traitants pour y travailler, c'est qu'ils y trouvent leur compte. Ils sont généralement mieux payés, en comparaison avec les standards locaux. Et effectivement, ces entreprises contribuent au développement de leur pays et à la hausse de leurs revenus. Rappelons-nous des tigres d'Asie qui nous dépassent aujourd'hui, après même pas deux générations. Et ceci signifie enfin un marché supplémentaire pour à terme, et donc des perspectives de croissance pour tout le monde. Ce processus requiert effectivement une certaine adaptation, chose qui est insupportable au pays de l'exception culturelle qu'est la France par exemple.

La deuxième critique qui peut être opposée à l'argument de la course vers le bas est que celle-ci est pour l'instant cette stratégie est très loin d'être systématique. Premièrement, il n'existe pas une stratégie unique pour les entreprises « mondialisées », et donc pas un modèle unique qui serait celui de la course vers le bas. Ceci est renforcé par la diversité de « cultures nationales » mais aussi de « cultures d'entreprise » et du rôle de l'histoire, de l'héritage, de chacune d'elles. Ce qui frappe, c'est la diversité étonnante de stratégies concurrentielles pour satisfaire le client, ce qui est très différent de la stratégie de réduction des coûts de main d'œuvre. D'ailleurs, il est rappelé que la production à l'étranger n'est pas toujours une simple délocalisation mais aussi parfois une « localisation supplémentaire » par manque de main d'œuvre locale (pour certaines entreprises textiles en Italie du Nord par exemple).

Deuxièmement, et en ce qui concerne la course aux bas salaires : elle est généralement une stratégie perdante selon l'auteur. En effet, une délocalisation vers un pays à salaires très bas induit des coûts supplémentaires.

- D'abord, en termes d'image de marque et de réputation : on l'a vu pour Nike. L'information qu'une entreprise puisse « exploiter » ses salariés constitue une très mauvaise publicité ;

- Ensuite, il existe des coûts en termes de compétences locales sur la ligne de production, avec des productivités extrêmement basses (que cela soit la main d'œuvre de base ou contrôle de qualité). Ceci entraîne généralement des taux de défectuosité très élevés, avec la difficulté parallèle à standardiser certains produits innovants. Ces coûts sont aussi élevés si l'on se tourne en amont vers les « fournisseurs » : réparation de machines, infrastructures, stabilité politique etc. ;

- De même, les délocalisations supposent des délais de livraisons importants que les entreprises ayant besoin de réactivité (textile, où les gammes changent plusieurs fois par an) ne peuvent tolérer ; par ailleurs, le risque est grand de se voir voler des secrets de fabrication et être ainsi concurrencé par un « fournisseur » ;

- L'avantage d'avoir un marché près de son lieu de production est inestimable, et notamment en relation avec les délais de transports et la nécessité qu'ils soient courts pour pouvoir répondre à la demande rapidement.

- Enfin, les clusters (districts industriels) dans les pays avancés représentent généralement une réserve inestimable de compétences mais aussi d'émulation, dont les entreprises ne veulent pas se passer.

En fait, le coût de la main d'œuvre et l'efficacité à satisfaire le client sont très souvent complètement déconnectés et les gains en termes de bas salaires sont largement compensés par les coûts de la délocalisation dans les pays en développement. Le recours à cette dernière est donc loin d'être systématique, ou alors sur certains bas de gamme et certains composants. Et il est vrai que les données empiriques ne démontrent pas un transfert massif de capitaux des pays riches vers les pays pauvres, mais des pays riches vers les pays riches. Les premiers bénéficiaires d'investissements directs de l'étranger sont les pays riches. L'argument de la course vers le bas ne tient donc pas.

Pour autant il serait très souhaitable qu'il y ait plus d'investissements étrangers dans les pays en développement. Non pas parce qu'il y aurait une « course vers le bas » qui les exploiterait : bien au contraire, on a vu que les entreprises qui délocalisaient faisaient s'élever les standards. Ces pays ont besoin de plus de mondialisation et non pas de moins, parce que seule leur intégration au grand concert mondial pourra leur permettre de relever le défi du développement. Pour s'intégrer à ce concert, ils doivent améliorer leur capacité d'accueil en termes de sécurité et de liberté économiques : que faire du business dans ces pays ne soit pas une chose impossible comme c'est bien trop souvent le cas du fait de réglementations administratives inintelligentes, une sécurisation très faible de la propriété, et plus généralement le non respect de l'état de droit et une inflation galopante ne permettant pas la stabilité des relations contractuelles.

* (Analyste sur UnMondeLibre.org)

Article publié en collaboration avec www.unmondelibre.org

SuzanneBerger, Made in Monde, Les nouvelles frontières de l'économie mondiale

Seuil 2006, 2007.

Les livres sur la mondialisation sont très souvent des critiques de ce phénomène. Le public est d'ailleurs friand, surtout en France, de messages lui expliquant que « c'est la faute aux autres » : aux Chinois, aux Américains, aux Indiens... Les idées de liberté et de responsabilité individuelles ayant généralement mauvaise presse dans beaucoup de pays comme en France, pays obsédé d'ailleurs, de manière paradoxale, à la fois par l'égalité et les « petits privilèges », le réflexe antimondialisation en devient tout naturel. Et les groupes tels ATTAC en ont fait leur fond de commerce. Le livre de Suzanne BERGER est un ouvrage important dans ce débat car il permet justement de faire le ménage quant à plusieurs a priori sur la mondialisation.

L'ouvrage repose sur une analyse « empirique » du phénomène consistant en une enquête minutieuse sur les stratégies de pas moins de 500 entreprises « mondialisées » suivies pendant 5 ans en Europe, en Amérique et en Asie. Quelles conclusions ? A l'opposé des idées à la mode, il ressort de l'analyse :

- qu'il n'existe pas une stratégie unique d'entreprise pour gagner et qui mènerait ainsi à un modèle hégémonique,

- que la course aux bas salaires est une stratégie perdante pour les entreprises,

- que mondialisation ne signifie pas forcément délocalisation systématique.

Le livre s'adresse il est vrai plutôt à un public occidental effrayé par la concurrence de « ces petits Chinois ou ces petits Indiens » chez qui on va délocaliser la production de « nos » entreprises, expliquant les limites aux délocalisations par exemple. On pourrait donc le lire d'une certaine manière comme un livre sur « les limites de la mondialisation » : « ne vous inquiétez pas peuples de l'Occident, dans la mondialisation tout n'est pas délocalisable ! Vous ne perdrez pas tous vos emplois !». S'il est vrai qu'il est possible d'en avoir cette lecture, il n'en demeure pas moins un témoignage scientifique des avantages de la mondialisation pour tout le monde. En effet, l'étude part d'une vision « fragmentée » des processus de productions, c'est-à-dire que dans la fabrication d'une paire de jeans par exemple il y a toute une série d'étapes différentes de production nécessitant des fonctions différentes. Or, mettre l'accent sur la nécessité pour les entreprises de se spécialiser dans une fonction de ce processus fragmenté parce qu'on a les compétences adéquates et de sous-traiter les autres fonctions permet de réconcilier les avantages compétitifs de toutes les régions du monde. Et l'auteur de conclure d'ailleurs son introduction en notant qu'il faut en conséquence « renoncer à cette idée selon laquelle la mondialisation nous volerait notre liberté ».

Ce type d'approche en termes de fragmentation des processus de production sur la base de compétences est fondamental pour appréhender le phénomène de la mondialisation. Un I-pod ou une paire de chaussures aujourd'hui a toutes les chances d'être fait de composants produits à des endroits différents de la planète, d'où le label « made in monde ».

Les critiques de la mondialisation d'aujourd'hui n'ont plus véritablement « peur » de l'intégration verticale des processus productifs menant au « monopole capitaliste », mais justement de la fragmentation de la production à l'échelle mondiale, dans des multinationales qui délocalisent. L'attrait de pays à salaires très bas serait selon eux la cause du chômage dans les pays riches et l'exploitation de la misère dans les pays pauvres. L'idée d'une course vers le bas (race to the bottom) de la part des entreprises occidentales cherchant absolument à réduire leurs coûts, idée relayée notamment par ATTAC, a donc connu un certain succès.

Il existe pourtant deux critiques majeures à cet argument.

La première critique est que même s'il y a une tendance à rechercher une baisse des coûts en délocalisant dans les pays à bas salaires, cela n'est peut-être pas une si mauvaise chose. A raisonner dans un monde fermé (comme le fait par exemple un Paul SAMUELSON), nous perdons de vue les avantages de la mondialisation et nous nous concentrons sur le très court terme. Nous oublions « ce qu'on ne voit pas », comme le disait justement Frédéric BASTIAT. Et ce qu'on ne voit pas, ce sont les avantages d'un monde ouvert en termes d'opportunités supplémentaires à saisir.

Si des entreprises délocalisent effectivement leur production dans des pays pauvres pour profiter des bas salaires, nous ne devons pas oublier d'une part qu'elles produisent moins cher et que ceci représente généralement une économie pour le consommateur que nous sommes tous. Et une économie signifie des ressources qui peuvent être affectées ailleurs, pour acheter autre chose en plus. Si je paye ma chemise 5 € au lieu de 50 €, cela me fait 45 € de gagnés que je vais pouvoir dépenser ou investir autrement, peut-être en m'achetant d'autres chemises, peut-être en faisant plus travailler mon pâtissier ou un fabricant chinois d'électronique !

D'autre part, nous ne devons pas oublier que si les gens dans les pays en développement se « jettent » littéralement sur ces usines de multinationales ou de sous-traitants pour y travailler, c'est qu'ils y trouvent leur compte. Ils sont généralement mieux payés, en comparaison avec les standards locaux. Et effectivement, ces entreprises contribuent au développement de leur pays et à la hausse de leurs revenus. Rappelons-nous des tigres d'Asie qui nous dépassent aujourd'hui, après même pas deux générations. Et ceci signifie enfin un marché supplémentaire pour à terme, et donc des perspectives de croissance pour tout le monde. Ce processus requiert effectivement une certaine adaptation, chose qui est insupportable au pays de l'exception culturelle qu'est la France par exemple.

La deuxième critique qui peut être opposée à l'argument de la course vers le bas est que celle-ci est pour l'instant cette stratégie est très loin d'être systématique. Premièrement, il n'existe pas une stratégie unique pour les entreprises « mondialisées », et donc pas un modèle unique qui serait celui de la course vers le bas. Ceci est renforcé par la diversité de « cultures nationales » mais aussi de « cultures d'entreprise » et du rôle de l'histoire, de l'héritage, de chacune d'elles. Ce qui frappe, c'est la diversité étonnante de stratégies concurrentielles pour satisfaire le client, ce qui est très différent de la stratégie de réduction des coûts de main d'œuvre. D'ailleurs, il est rappelé que la production à l'étranger n'est pas toujours une simple délocalisation mais aussi parfois une « localisation supplémentaire » par manque de main d'œuvre locale (pour certaines entreprises textiles en Italie du Nord par exemple).

Deuxièmement, et en ce qui concerne la course aux bas salaires : elle est généralement une stratégie perdante selon l'auteur. En effet, une délocalisation vers un pays à salaires très bas induit des coûts supplémentaires.

- D'abord, en termes d'image de marque et de réputation : on l'a vu pour Nike. L'information qu'une entreprise puisse « exploiter » ses salariés constitue une très mauvaise publicité ;

- Ensuite, il existe des coûts en termes de compétences locales sur la ligne de production, avec des productivités extrêmement basses (que cela soit la main d'œuvre de base ou contrôle de qualité). Ceci entraîne généralement des taux de défectuosité très élevés, avec la difficulté parallèle à standardiser certains produits innovants. Ces coûts sont aussi élevés si l'on se tourne en amont vers les « fournisseurs » : réparation de machines, infrastructures, stabilité politique etc. ;

- De même, les délocalisations supposent des délais de livraisons importants que les entreprises ayant besoin de réactivité (textile, où les gammes changent plusieurs fois par an) ne peuvent tolérer ; par ailleurs, le risque est grand de se voir voler des secrets de fabrication et être ainsi concurrencé par un « fournisseur » ;

- L'avantage d'avoir un marché près de son lieu de production est inestimable, et notamment en relation avec les délais de transports et la nécessité qu'ils soient courts pour pouvoir répondre à la demande rapidement.

- Enfin, les clusters (districts industriels) dans les pays avancés représentent généralement une réserve inestimable de compétences mais aussi d'émulation, dont les entreprises ne veulent pas se passer.

En fait, le coût de la main d'œuvre et l'efficacité à satisfaire le client sont très souvent complètement déconnectés et les gains en termes de bas salaires sont largement compensés par les coûts de la délocalisation dans les pays en développement. Le recours à cette dernière est donc loin d'être systématique, ou alors sur certains bas de gamme et certains composants. Et il est vrai que les données empiriques ne démontrent pas un transfert massif de capitaux des pays riches vers les pays pauvres, mais des pays riches vers les pays riches. Les premiers bénéficiaires d'investissements directs de l'étranger sont les pays riches. L'argument de la course vers le bas ne tient donc pas.

Pour autant il serait très souhaitable qu'il y ait plus d'investissements étrangers dans les pays en développement. Non pas parce qu'il y aurait une « course vers le bas » qui les exploiterait : bien au contraire, on a vu que les entreprises qui délocalisaient faisaient s'élever les standards. Ces pays ont besoin de plus de mondialisation et non pas de moins, parce que seule leur intégration au grand concert mondial pourra leur permettre de relever le défi du développement. Pour s'intégrer à ce concert, ils doivent améliorer leur capacité d'accueil en termes de sécurité et de liberté économiques : que faire du business dans ces pays ne soit pas une chose impossible comme c'est bien trop souvent le cas du fait de réglementations administratives inintelligentes, une sécurisation très faible de la propriété, et plus généralement le non respect de l'état de droit et une inflation galopante ne permettant pas la stabilité des relations contractuelles.

* (Analyste sur UnMondeLibre.org)

Article publié en collaboration avec www.unmondelibre.org

SuzanneBerger, Made in Monde, Les nouvelles frontières de l'économie mondiale

Seuil 2006, 2007.

La doctrine Trump au Venezuela

La doctrine Trump au Venezuela