Autres articles

-

Les cabines de bronzage triplent le risque de mélanome

-

Pas de lien entre les vaccins et l'autisme

-

La pratique du sport à l'enfance réduit les comportements défiants

-

Quelle est la durée de vie d'une puce IA, la question à plusieurs centaines de milliards

-

Entre 121 et 142 millions de personnes travaillent dans l'économie circulaire à l’échelle mondiale

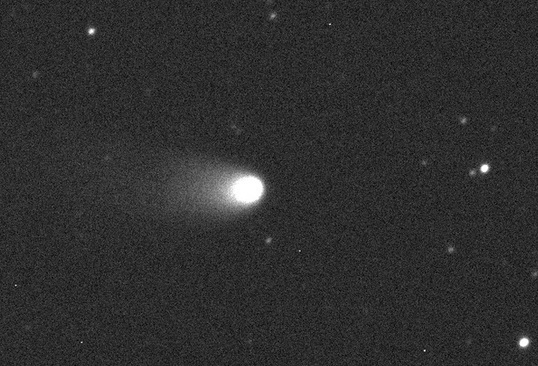

C’est en 1996 que tout a commencé lorsqu’un géologue égyptien a découvert un mystérieux petit caillou noir d’une trentaine de grammes à l’intérieur d’un morceau de verre de silice. Un petit élément qui a attiré l’attention d’une équipe internationale de chercheurs. Après avoir mené de longues et complexes analyses, cette dernière est arrivée à une conclusion pour le moins inattendue. Selon les chercheurs, il s’agirait d’un «noyau de comète» et non pas d’un fragment inhabituel de météorite comme certains l’avaient pensé jusqu’ici. Les comètes sont des petits corps du Système solaire constitués d’un noyau de glace et de poussière qui voyagent dans l’espace poussés par diverses forces. Or, la découverte est de taille car «si les comètes visitent régulièrement notre ciel, jamais auparavant dans l’histoire, de la matière de comète avait été trouvée sur Terre» explique le professeur David Block de la Wits University. Il s’agirait ainsi du tout «premier exemplaire connu d’un noyau de comète». Un objet extraterrestre qui aurait frappé la Terre il y a environ 28 millions d’années, d’après les estimations des chercheurs dont l’étude est à paraître dans la revue Earth and Planetary Science Letters.

Les scientifiques pensent que la comète a explosé en entrant dans l’atmosphère au-dessus de l’Egypte. L’explosion aurait été telle qu’elle aurait détruit toute forme de vie dans les environs et chauffé le sable à plus de 2.000°C. Une réaction massive qui aurait provoqué la formation de verre de silice, dispersé sur plus de 6.000 kilomètres carrés dans le Sahara. Un échantillon de ce verre à la teinte jaune aurait d’ailleurs été utilisé, taillé et poli avant d’être intégré sous la forme d’un scarabée dans une broche pectorale appartenant au pharaon Toutankhamon.

Mais l’impact aurait également produit la formation de diamants microscopiques. «Les diamants sont produits à partir de matériau riche en carbone. Normalement, ils se forment en profondeur sur Terre, où la pression est élevée, mais vous pouvez aussi en fabriquer à de très haute pression lors d’un choc. [Dans le cas présent] une partie de la comète s’est écrasée et le choc de l’impact a produit des diamants», a indiqué le professeur Jan Kramers de l’Université de Johannesburg en Afrique du Sud. Avec ses collègues, le scientifique a choisi de baptiser le fragment «Hypatia» en hommage à la première femme mathématicienne, astronome et philosophe connue, Hypatia d’Alexandrie. Un joli nom pour un élément dont on va beaucoup entendre parler. En effet, des fragments de comète n’ont jamais été trouvés sur Terre excepté sous la forme de particules de sable microscopiques dans l’atmosphère et dans la glace de l’Antarctique.

Les scientifiques pensent que la comète a explosé en entrant dans l’atmosphère au-dessus de l’Egypte. L’explosion aurait été telle qu’elle aurait détruit toute forme de vie dans les environs et chauffé le sable à plus de 2.000°C. Une réaction massive qui aurait provoqué la formation de verre de silice, dispersé sur plus de 6.000 kilomètres carrés dans le Sahara. Un échantillon de ce verre à la teinte jaune aurait d’ailleurs été utilisé, taillé et poli avant d’être intégré sous la forme d’un scarabée dans une broche pectorale appartenant au pharaon Toutankhamon.

Mais l’impact aurait également produit la formation de diamants microscopiques. «Les diamants sont produits à partir de matériau riche en carbone. Normalement, ils se forment en profondeur sur Terre, où la pression est élevée, mais vous pouvez aussi en fabriquer à de très haute pression lors d’un choc. [Dans le cas présent] une partie de la comète s’est écrasée et le choc de l’impact a produit des diamants», a indiqué le professeur Jan Kramers de l’Université de Johannesburg en Afrique du Sud. Avec ses collègues, le scientifique a choisi de baptiser le fragment «Hypatia» en hommage à la première femme mathématicienne, astronome et philosophe connue, Hypatia d’Alexandrie. Un joli nom pour un élément dont on va beaucoup entendre parler. En effet, des fragments de comète n’ont jamais été trouvés sur Terre excepté sous la forme de particules de sable microscopiques dans l’atmosphère et dans la glace de l’Antarctique.

Les cabines de bronzage triplent le risque de mélanome

Les cabines de bronzage triplent le risque de mélanome