Autres articles

-

Emmanuel Dupuy : Les Etats-Unis pourraient donc être les véritables facilitateurs d’un rapprochement entre l’Algérie et le Maroc, davantage que la France

-

Moussaoui Ajlaoui : Le grand événement survenu le 31 octobre 2025 rappelle celui du 16 octobre 1975, deux moments charnières séparés par 50 ans d’évolutions

-

Abdelaziz Oussaih : Le Festival Iminig a démontré que la passion, lorsqu’elle s’accompagne de conviction, peut transformer les difficultés en opportunités et les obstacles en passerelles vers l’innovation

-

Dr Adil Ouzzane : La téléchirurgie est une réponse concrète à l’iné gale répartition des compétences médicales

-

Rachid Benzine : La question de l'immigration est avant tout une question ouvrière

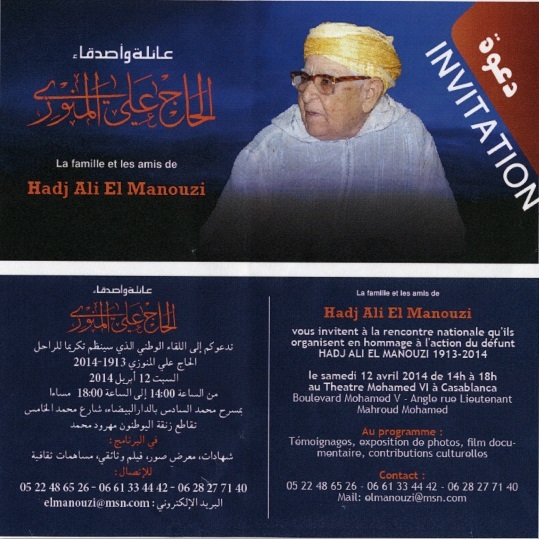

Salah Eddine El Manouzi, fils du défunt, résident en France,

directeur d’un centre de formation professionnelle, membre de la Commission administrative de l’USFP et coordinateur national de la commission USFP Migrations a bien voulu nous situer

le cadre et la portée de ces initiatives soutenues par

l’ensemble des composantes du mouvement démocratique.

Entretien.

La famille El Manouzi organise un hommage a Hadj Ali El Manouzi pour «agir contre l’injustice au quotidien». Pouvez-vous rappeler le parcours extraordinaire de ce résistant?

Salah Eddine El Manouzi : Mon père Hadj Ali El Manouzi est né en 1913, au lendemain de l’avènement du Protectorat français, et dans la région Amanouz qui a été le théâtre de la dernière bataille de «pacification française» en 1935. Il a connu une enfance difficile et a grandi dans un environnement hostile, lié à la pauvreté de la région natale d’une part et aux conditions de vie de ce qu’on appelait «bled siba» d’autre part. Mais il a eu droit à une éducation exemplaire fondée sur les valeurs de solidarité et de résistance à l’occupant. Dans ce contexte, on ne peut pas s’étonner qu’il ait choisi pour épouse, la fille d’un martyr de la bataille d’Aït Abdellah, Hajja Khadija Chaou, fille de Mohamed Chaou assassiné par les forces coloniales en 1935.

Forgé dès son jeune âge à affronter les défis de la nature, il n’a pas hésité à rejoindre Marrakech à pied (plus de 400 km), et après Rabat à la recherche d’un moyen de survie pour aider ses parents et sa famille à surmonter les charges de la vie quotidienne.

Comme la majorité des Soussis qui ont émigré à l’époque, il a été embauché en tant qu’apprenti dans des petits commerces. En contrepartie, il avait droit au minimum : un toit et un couvert. Ayant fait ses preuves, son installation à Casablanca lui a permis d’avoir la responsabilité de gestion d’un magasin et de tirer profit d’une partie des gains.

C’est en quelques mots, le récit d’un parcours forgé par une maturité anticipée par la force des choses, les aléas de la nature et les traditions de résistance et de courage.

Hadj Ali a pu assumer les conséquences de ces choix de militantisme pour lui-même, pour son entourage et pour le groupe auquel il appartenait. D’où tenait-il cette ténacité militante?

C’est vrai que notre père Haj Ali a eu une vie de résistance active et de militantisme intense. Un engagement qu’il a hérité de ses ancêtres, qui étaient attachés à la liberté, et qui ont évolué dans une région pauvre, où il fallait lutter quotidiennement pour la survie, contre les effets de la sécheresse, les maladies, la colonisation et pour la protection de sa famille et de ses biens … Il a grandi et mûri dans cet environnement de combat contre toutes formes d’injustice.

Votre père représente aussi une génération de Marocains qui ont migré vers la mégapole industrielle de Casablanca qu’ils ont construite. C’est une génération qui a libéré cette ville de l’occupation et qui a construit le Maroc de l’indépendance. Que peut-on retenir de cette histoire extraordinaire de Hadj Ali à Casablanca?

Mon père est arrivé à Casablanca en 1932 et s’est installé dans la rue des Anglais dans l’ancienne Médina. Dès le départ, il avait lié la quête du bien-être personnel à l’épanouissement de ses frères qui sont restés à Amanouz. Il a travaillé dur pour créer les conditions lui permettant de les accueillir et à certains d’entre eux, d’embrasser l’univers de la connaissance et du savoir, en les inscrivant dans des établissements scolaires, et à d’autres d’apprendre le métier de commerçant dans la perspective d’être indépendants. Il a aussi transformé son magasin en lieu de rencontres et d’adhésion aux idées du parti naissant de l’Istiqlal. Ces adhésions ont vite évolué vers la constitution des premières cellules de l’organisation secrète de la résistance, qui, comme on le sait, ont été créées dans l’ancienne Médina de Casablanca sous l’impulsion de Mohamed Zerktouni, mon oncle Said El Manouzi et bien d’autres courageux résistants.

Cette période a été marquée en 1954 par l’arrestation de plusieurs membres de la famille, dont mon grand-père, mon père et mes oncles. Une rafle qui a touché toute une famille. C’était une forme de punition collective à cause de l’engagement dans la lutte pour l’indépendance, qui allait malheureusement se reproduire en 1970. Le Maroc étant devenu indépendant, «la punition collective» a pour objectif cette fois-ci l’engagement dans la lutte pour la démocratie.

Comment Hadj Ali a pu concilier dans sa vie de militant la politique et le militantisme pour les droits de l’Homme au Maroc?

Pour lui, c’est le même combat, la même finalité. Se battre pour la libération du pays ne peut être dissocié de la lutte pour la démocratie et le respect de la dignité humaine. C’est le sens qu’il a donné à tous ses engagements, au sein des structures partisanes telles que le parti de l’Istiqlal, l’UNFP ou l’USFP, dans les organisations de la résistance armée ou bien dans les associations de la société civile (syndicat des commerçants, association de soutien au peuple palestinien, mouvement des droits de l’Homme, Fédération Amanouz pour le développement local). Pour lui, la forme de lutte dépend du contexte, mais la finalité pour Hadj Ali reste toujours la même : faire valoir l’humain et l’intérêt général.

Quand il était membre du premier conseil municipal de Casablanca, présidé par le défunt Maâti Bouabid, ou membre du conseil municipal de Aïn Diab, présidé par le défunt Mustapha Karchaoui, ce qui le motivait, c’était le service qu’il pouvait rendre aux plus démunis. Des dizaines de personnes sont venues nous présenter leurs condoléances tout en vantant ses qualités d’homme désintéressé, intègre et volontaire pour rendre service.

Hadj Ali nous a quittés sans connaître la vérité sur la disparition de son fils Houssine. Quel testament a-t-il laissé à sa famille et aux militants sur cette affaire?

En réalité, je ne pourrais pas réduire son testament à quelques slogans. Ces dernières années, il a consacré son énergie, malgré son âge avancé et son état de santé, à la lutte pour le droit à la vie de tous les disparus, et au combat contre l’impunité. Dans son discours d’ouverture du Symposium national sur les graves violations des droits humains, organisé par le mouvement des droits humains à Rabat au mois de novembre 2001, et qui avait précédé le processus de l’Instance équité et réconciliation, il avait développé son approche du sens qu’il donnait au règlement équitable des graves violations des droits humains. Pour lui, le Maroc des droits ne peut être fondé sur des approches qui prônent les fuites en avant. Notre pays doit affronter son passé, en rétablissant d’abord toute la vérité, en bannissant le troc financier et sans esprit de vengeance.

Cet appel à la mise en œuvre de cette approche, fait partie pour la famille et les amis de son testament. De même que les appels qu’il avait lancés lors des caravanes de Tazmamart et Kelaat Mgouna. Ce sont des appels à la solidarité et à l’union des forces vives de la nation pour un Maroc de citoyenneté, de l’Etat de droit et du respect des droits humains.

Les déchirements de ces compagnons de lutte le désolaient. Pour lui, c’est un affaiblissement des forces de progrès. Quelle a été sa joie, quelques heures avant son décès, de faire la connaissance d’une jeune enseignante responsable de l’USFP à Tafraout. Son dernier message était clair : «Préservez et renforcez l’unité des forces du progrès!».

Quant à la question de notre frère Houcine El Manouzi, le déni de justice dont il est victime est la preuve de l’éloignement des autorités de l’approche qu’il défend. On est en face d’un manque de volonté politique pour en finir avec le dossier de la disparition forcée. La famille El Manouzi a fourni assez d’éléments matériels pour établir les faits, identifier les responsables de la détention abusive de Houcine et arriver à connaître son sort. Malheureusement, on est en face d’un mur, celui du PF3 qui finira bien un jour par s’écrouler, comme le Mur de Berlin.

Emmanuel Dupuy : Les Etats-Unis pourraient donc être les véritables facilitateurs d’un rapprochement entre l’Algérie et le Maroc, davantage que la France

Emmanuel Dupuy : Les Etats-Unis pourraient donc être les véritables facilitateurs d’un rapprochement entre l’Algérie et le Maroc, davantage que la France