-

Barid Al-Maghrib émet un timbre-poste commémoratif célébrant le centenaire du notariat au Maroc

-

Le modèle marocain de pluralisme et de vivre-ensemble célébré à Washington à l’occasion de la Hanoukka

-

Parlement: Plaidoyer pour une stratégie sportive globale, équitable et inclusive

-

Mohamed Salem Cherkaoui : L'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif a financé des projets d'une valeur de huit millions de dollars en 2025

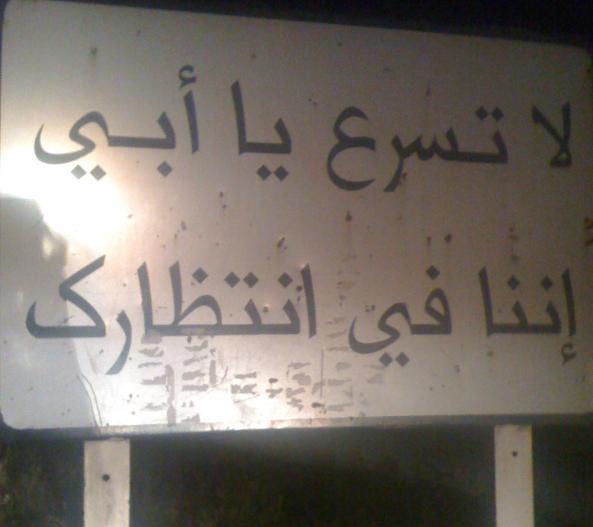

Sur la route nationale d’Ifrane vers Fès et plus exactement au niveau de la petite ville d’Imouzzer, un panneau appelle à la sécurité routière. En ces temps de guerre déclarée aux accidents de la route –priorité nationale au regard du nombre de tués un peu partout sur les routes du Royaume- l’initiative est plus que louable; elle est salutaire.

Problème, ce panneau qui exhorte les conducteurs à la prudence s’adresse exclusivement aux hommes. « Ne roule pas vite mon père, nous t’attendons ». C’est la prière d’enfants à leur conducteur de père. Un cri à la fois d’amour et de détresse pour que le père, leur père, ne fasse pas d’accident pour cause de vitesse excessive. « Non père, ne roule pas vite. Nous, tes chers enfants, nous sommes dans ton attente, à la maison ». C’est en l’occurrence ce que veut signifier le panneau planté grâce aux bons soins du ministère des Transports et de l’Equipement dont dépend la direction des routes. Un panneau qui persiste et signe puisqu’on le retrouve sur la même route, cette fois dans le sens inverse, de Fès en direction d’Ifrane.

Au-delà du message de la sécurité routière et de l’appel à la prudence des automobilistes, quelle lecture faire d’un tel panneau ? Il est évident que pour les responsables du département en charge de l’équipement et des transports, les femmes de ce département ne conduisent pas. Les Marocaines ne sont pas des automobilistes ni des usagères de la route. Alors que papa conduit, maman cuisine, fait la vaisselle, tricote. Elle n’est pas au volant, elle est derrière ses fourneaux.

Ce ministère, super champion des grands chantiers –autoroutes, ports, aéroports, etc- n’est visiblement pas sensible à cet autre grand chantier qu’est celui des droits des femmes en terre marocaine. Il faudrait peut-être rappeler aux responsables des routes que depuis la réforme de la Moudawana –le code de la famille- la notion de chef de famille (et donc du père super puissant) a été supprimée. La mère autant que le père se partagent une autorité désormais parentale. Autrement dit, les enfants (du panneau de la sécurité routière) attendent à la fois leur papa mais aussi leur maman.

Peut-être aussi que ces mêmes responsables n’ont jamais eu entre les mains ces études qui démontrent, statistiques à l’appui, que les Marocaines sont de plus en plus nombreuses à jouer le rôle du chef de la famille. Pour faire face à la précarité et au chômage, les femmes travaillent, comme elles peuvent, où elles peuvent. En matière de micro-crédit (et des remboursements), elles sont d’ailleurs sur la première marche du podium. Les autorités « routières » ne le savent sûrement pas.

Le Maroc fait voeu de modernité. La politique des grands chantiers -dont certains sont menés tambour battant et avec succès par le ministère aux destinées duquel préside Karim Ghellab- en porte la marque. L’égalité aussi est un gage de modernité en plus d’être un témoignage de justice. Le combat des femmes ne s’arrête jamais. Après le « nettoyage » des livres scolaires qui ont longtemps été un vecteur de l’inégalité et du sexisme et alors que la publicité continue de perpétuer cette indicible division des tâches entre les hommes et les femmes, le chantier de ces routes qui ne voient que les automobilistes de sexe masculin reste, lui, grand ouvert.