Autres articles

-

Le Maroc et l’enjeu de la transformation structurelle du système des droits de l’homme

-

Pourquoi Bank Al-Maghrib tarde-t-elle à baisser son taux directeur ?

-

L’ancrage narratif du changement

-

Edward W. Said: L’intellectuel n’entre pas dans le moule

-

L'intégration est la seule voie possible pour l'Afrique

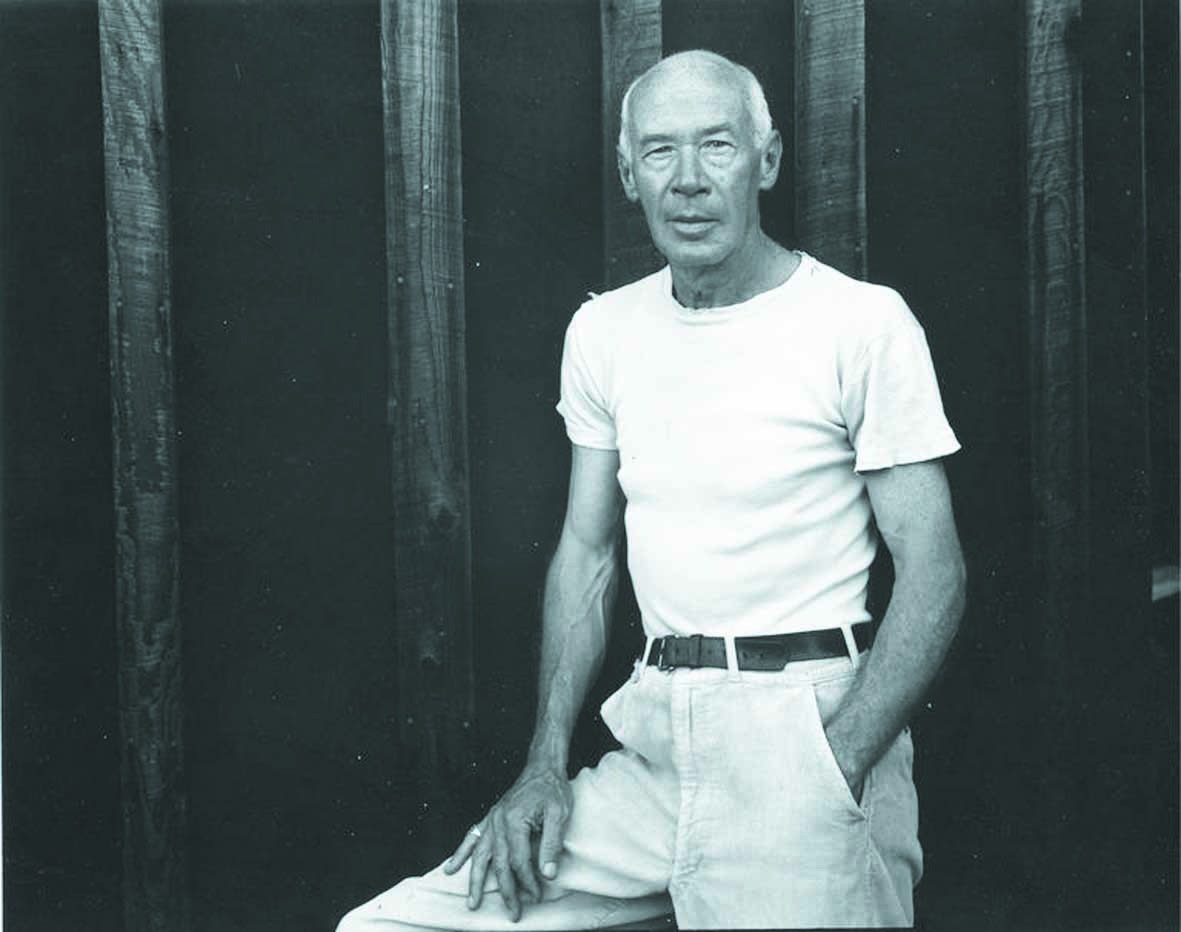

On le fêtait partout, cet épicurien Henry Miller. Les lecteurs des quatre continents se disputaient ses romans, il trouvait aussi bien à New York qu’à Paris de bruyants admirateurs et de jolies admiratrices pour lui faire escorte dans les bistrots, il ne voyageait qu’en bateau de croisière et ne buvait que du vin rouge. Rien ne retenait sur terre ce perpétuel errant. Américain né à Brooklyn de parents puritains, il aimait la vie et l’écriture. Venu de nulle part, il allait n’importe où…

Il était américain, mais en réalité il n’avait d’autre patrie que l’écriture. Ses biens étaient un passeport et une valise. Il avait parcouru l’Europe et l’Amérique, vécu dans les hôtels miteux et les auberges borgnes. La vie de plaisir n’était pour lui qu’une façon d’écrire, de boire et d’aimer. Il avait toujours fréquenté les bistrots et les bars populaires, riant, chantant comme un jeune homme. Buvant trop. Ne payant guère. Aux yeux de tous, il voulait rester le vrai épicurien.

Si jeune et amoureux de la vie qu’il soit, Henry Miller montre déjà une qualité qui laisse bien augurer du futur écrivain. Au cours des années, il continue bien à fréquenter les cafés littéraires et artistiques. Cœur d’écrivain, ami des intellectuels, il eut la chance de vivre en un temps où la lecture était répandue. Des années plus tard, il se serait enrichi. Il signait ses romans «Tropique du Cancer» ; «Tropique du Capricorne» ; «Dimanche après la guerre» ; «La Colosse de Maroussi» ; «Aller et Retour New York» ; «Sexus» ; «Nexus» ; «Pluxus», etc. Il était en un mot un écrivain à la mode.

Comme dans ses romans, Miller voulait rester le bon vivant: Miller l’insouciant, Miller l’homme à femmes, Miller le buveur, Miller le séducteur, Miller l’errant. L’amour de la vie l’avait pris tout jeune, jamais il ne s’intéressait aux êtres qu’en raison du modèle qu’ils pouvaient lui fournir : «Oui. Je n’ai jamais cessé de répéter que la vie est bonne, même quand elle est mauvaise – que les hommes sont faillites, des ratés, mais que la vie est bonne. Une fois de plus on en revient à cette large discrimination qui est le propre de la sagesse chinoise : il n’y a que la vie, et elle est toujours bonne… plus que bonne, beaucoup plus. C’est l’homme qui est fou et qui n’est pas à la hauteur de la situation».

Son œuvre ne devait jamais franchir certaines limites. Il a fixé les traits du petit monde de son temps : bohémiens ironiques, artistes ratés, buveurs nerveux excités par l’ivresse, courtisanes effrontées, errants sans but, pédants vaniteux, etc., tous ces types d’un monde truqué. S’il a surtout si bien représenté ces gens, c’est qu’il en était un lui-même, un errant naïf qui ne croyait pas au mal et s’amusait de tout : «Il est évident que je ne parle pas de ce qui passe ordinairement sous le nom de littérature, que je ne parle pas de l’expérience universelle. Ce que j’essaye de montrer, c’est la nature sublime et effrayante de ce qui est unique : penser comme personne ne pense ; agir comme personne n’agit ; vivre comme personne ne vit ; mourir comme personne se meure».

Ecrire devenait pourtant de jour en jour plus pénible. Pour être tranquille, il s’habitua à se distraire chez ses compagnons de beuverie. Parfois, il choisissait dans les bars insolites ou dans les endroits reclus un moment de réflexion. Il n’avait jamais pris la vie au sérieux. Même dans ses pires instants, il la trouvait si absurde qu’elle ne parvenait à l’effrayer : «Aujourd’hui, je n’ai plus la moindre envie de changer le monde. Quand je suis en paix, que je me sens bien avec moi-même, calme, tranquille, je me dis : Peut-être, après tout, le monde est-il bien comme il est ? Si l’on y met le doigt- un doigt par-ci, un doigt par-là – on finit dans la confusion. Le monde, avec ses maux, comment voulez- vous qu’un seul homme le change ?».

Cet écrivain frustré et rigolard connaissait de rudes angoisses. Longtemps, il menait par défi une vie de bohème, il ne comptait plus que sur ses confidents. Dans ses premiers écrits, Miller décrit sa vie d’errance : «A vrai dire, mes débuts ont été doubles, ils ont cru pour scène l’Amérique d’abord, et ce fut un avortement ; puis l’Europe. Comment ai-je pu recommencer ? me dira-t-on à juste titre. Je répondrai, et c’est la vérité : par la grâce d’une mort. Mes une ou deux premières années parisiennes ont vu ma mort, littéralement, ma plongée dans le néant – puis ma résurrection, dans la peau d’un homme neuf».

Afin de se rassurer sur son avenir, Miller ne comptait pourtant pas que sur ses écrits. Ses talents ne s’arrêtaient pas là : il était également peintre. A cette époque, il était certain qu’en peignant ses toiles, il se proclamait peintre. Mais les critiques trouveraient que ce brave Miller n’avait rien d’un peintre. Et comme leur jugement était sévère, il n’avait rien à leur reprocher : «C’est ainsi que meurent les mondes. En premier, c’est la forme qui meurt. Mais, bien que peu s’en rendent compte, lucidement, jamais la forme ne serait morte si l’on n’avait pas déjà tué l’esprit».

Bien que jeune et rebelle, Miller est rongé par le doute ; le cheminement de l’écriture ne lui semble pas, loin de là, une ligne droite ; la voie choisie ne lui apparaît ni évidente ni unique. Il est à l’opposé d’un esprit raté. Il a toujours été conscient que pour lui le chemin n’était pas tracé d’avance, mais au contraire embrouillé. Avec le temps, il finira par accepter que sa passion pour l’écriture, que son talent l’oblige à marcher parfois, sinon souvent, à côté de la ligne.

Décidément, Miller comprend son destin. La vie se fait sous ses yeux, mais son sens lui échappe. Quitter l’Amérique lui fait mal à l’âme. Il croit de tout son cœur, que le sens de sa vie se trouve dans l’exil choisi. Il quitta l’Amérique et s’engagea à vivre en France. «Oui. Et aussi, inconsciemment peut-être, c’était une libération pour moi, une façon de me libérer de l’esprit puritain. Né en Amérique comme je l’étais, élevé par des parents puritains, c’était probablement un moyen de me libérer, oui, je crois».

«Je n’irai qu’à Paris» dit-il à ses amis américains. Et il ira à Paris, malgré le souhait de ses amis qui auraient préféré le voir rester en Amérique. A l’époque, Paris constitue le centre de la culture mondiale. C’est dans cette ville unique, passionnante, que va se plonger le jeune Henry Miller. Il est seul, pauvre, mais l’émotion ressentie face au spectacle de la rue prend le pas sur le reste «Pourquoi ? Parce que, quand j’ai commencé à écrire, ici, à Paris, j’ai voulu raconter mes souffrances ».

L’Amérique est désormais bien lointaine et la soif de découvrir ce monde tellement différent l’absorbe tout entier. Paris lui apparaît comme un théâtre, et il ne veut rien manquer du spectacle ; boulimique, il se lance à sa découverte «Mais à Paris j’ai changé. Et le changement n’est pas venu seulement de moi. D’abord j’ai lu beaucoup de livres français, et j’y ai trouvé une économie qui me manquait. Et puis, le côté pictural de Paris m’a beaucoup frappé. Chose curieuse, lors de ma première visite en 1928, je n’avais pas été sensible à cet aspect ; de fait, Paris ne m’avait guère séduit. Il a fallu la seconde fois et que je sois complètement fauché, désespéré, vivant comme un clochard dans les rues, pour que je commence à voir le vrai Paris et à l’aimer, à le découvrir en même temps que je me découvrais».

Ce coup de foudre initial se transformera au fil des années en attachement, pour finir en identification. Miller devient vite un Parisien ; il le restera d’une certaine façon toute sa vie. A Paris sont ses bars, à Paris il connaît ses compagnons de beuverie, à Paris, il écrit ses romans. Miller n’avait jamais ressenti pour aucune autre ville une émotion telle que pour Paris. Paris restera la ville de sa vie.

La vie continue et, au-delà de la souffrance, Miller croit avoir enfin conclu la paix avec lui-même «J’avais derrière moi mes scepticismes». Il a aussi son passé américain et l’expérience de la vie d’errance. Durant cette période parisienne, il devient un écrivain célèbre. Avec ses romans, Miller entre de plain-pied dans la littérature universelle. Mais où le classer, lui, l’errant, lui le cosmopolite, lui l’autodidacte, formé en dehors des écoles et des courants littéraires qui ont animé l’intelligentsia américaine ? Miller ne se situe nulle part dans ces courants, c’est un écrivain inclassable ; mais, bien que critiqué, il est accepté et reconnu.

A Paris, Miller commençait peu à peu à attirer ses confrères de plume, qui voyaient en lui un mentor, et, au-delà un inspirateur. Vaille que vaille, il poursuit son chemin. Il écrit sans répit, s’inspire de tout le monde. Il ne prévoit ni son avenir, ni sa voie, il tente seulement de se faire reconnaître par les écrivains français déjà consacrés : «Ensuite, il y a eu la peinture, et enfin l’écriture. Et pour celle-ci, je le répète, je dois beaucoup à Paris. Oh, ça n’a pas été tout seul. J’ai touché le fond à Paris».

Une vie normale va enfin commencer, pour cet écrivain qui depuis le moment où il a quitté l’Amérique, il n’a cessé de vivre sa vie au jour le jour, à l’écoute de l’évolution littéraire et artistique de l’époque. Invité partout, recherché, sollicité, Miller fidèle, tente de n’omettre personne. Le bonheur de retrouver tout ce monde est immense, mais la réserve est toujours là : «Non seulement j’étais nourri, on me fêtait ! Tous les soirs je rentais ivre. De temps à autre, les attentifs m’offraient des cigarettes et un peu d’argent de poche. Ils étaient tous si ouvertement soulagés de comprendre qu’ils ne me verraient qu’une fois la semaine. Et encore plus soulagés quand je leur disais que « cela ne serait plus nécessaire». Ils ne demandaient jamais pourquoi. Ils me félicitaient, et c’est tout. Souvent la raison était que j’avais trouvé un meilleur hôte ; je pouvais me permettre de me débarrasser des plus emmerdants. Mais cette pensée ne leur vint jamais».

Année après année, le goût des mondanités était fort modéré chez Miller. De beaucoup il préférait accueillir chez lui quelques intimes dont il avait fait ses amis de prédilection et qui parfois, aux soirées de beuverie, arrivaient à l’improviste et étaient toujours reçus avec joie. Il les revoit encore bien qu’ils aient disparu depuis fort longtemps. De tous et de celles qu’il recevait fréquemment, Anaïs Nin était incontestablement la plus originale et peut-être la plus chère. Tout à fait écrivaine américaine d’origine franco-cubaine, elle était née à Neuilly-sur- Seine où son père était compositeur cubain. Elle y avait passé toute sa jeunesse, telle qu’elle l’a racontée dans son «Journal», et avait voué pour Miller un amour quasi charnel, aimant à répéter qu’elle « est toujours son admiratrice».

Dans son «Journal», Anaïs Nin écrivait ces mots : «Henry était assis au café. Il avait écrit avec beaucoup de profondeur, de sincérité sur son enfance. Il dit : «Vous m’avez stimulé l’autre jour». Il est grave, songeur, il nage dans la création et l’imagination. Nous parlons de rêve, de langage, d’enfance. Je me rends compte à la fois de sa solitude, que personne ne le comprend comme un tout, de sa grandeur, de son génie, de son âge qui commence à se voir, des univers dans sa tête, du fait que, à mesure qu’il progresse en profondeur dans son livre, sa sincérité, le véritable Henry, le créateur, ses illuminations, débordent en tous sens le Henry de chaque jour, le prosaïque Henry».

Au cours des quatre-vingt-neuf années qu’a duré sa vie consciente, bien des choses se sont accumulées dans sa mémoire. Dans ses derniers entretiens avec son fidèle ami Georges Belmont, Miller disait avec une remarquable franchise : «Oh, sans doute ! Je suis convaincu qu’il n’y a pas d’espoir pour ce que nous appelons la civilisation. D’ailleurs, le terme a toujours été faux. Le moins qu’on puisse dire est que ce n’est pas le bon. Elle n’existe même pas vraiment cette civilisation. Croyez-vous qu’on puisse parler de civilisés, à propos d’hommes qui passent leur temps à s’entre-tuer ? Et s’il n’y avait cela ! Je ne vais pas perdre le mien, à énumérer tout ce qui va contre notre idée de la civilisation. Dans ma vie, j’ai rencontré en tout peut-être une dizaine d’individus – pas plus – dont j’irai jusqu’à dire qu’ils étaient civilisés. En vérité, non, je ne vois pas où ils sont nos civilisés. Je vois des êtres humains toujours prêts à commettre des atrocités – voilà ce qui m’étonne sans cesse, chez l’homme d’aujourd’hui. Qu’un homme pense comme un dieu, et soit même comparable à un dieu – il n’y a là rien qui m’étonne. Mais qu’il puisse se laisser aller à commettre des atrocités, cela jamais je ne le comprendrai».

Une vie d’errance et une vie d’élégance : toute son existence, il en a rêvé. Comment ne pas citer cette phrase de lui, touchante dans sa vérité simple : «La vie a une grande signification. Si l’on n’est pas pénétré de cela, elle ne vaut rien, elle ne vaut pas la peine qu’on en parle». Errant infatigable, amoureux de la vie, élégant d’âme, Miller avait mis toute sa passion et tout son talent au service de la littérature universelle. Il était un des écrivains qui ont le mieux su parler des ratés de la vie, avec le moins d’emphase, le moins de romantisme, sans aucun bavardage conventionnel.

Ainsi Henry Miller a rempli son rôle, il a vécu comme il se plaît à le faire, à visage découvert, dans un monde à la fois beau et cruel, prenant ses sujets où il les trouvera. Quelques années avant sa mort, il se sentait un peu mieux, il se mettait à écrire. Ses amis, proches et éloignés, attendaient ses derniers écrits. Miller lui-même voulait faire part de ses dernières idées : «Le seul ennui, c’est que, dans les conditions où nous vivons, c’est le contraire qui est normal… Ah, le monde, le monde !... Aux meilleurs instants de la pensée, on finit par arriver à la conclusion qu’il ne peut pas être autre qu’il est, le monde – avec son mal, toute sa méchanceté, toutes ses imperfections. Peu importe, du moment qu’on est soi-même comme on est… Il y a des gens qui vous disent : «Même tel qu’il est, le monde est bon, la vie est belle… » Personnellement, je ne vais pas aussi loin. Cependant, certains moments, on se sent bien, on se lève, on s’aperçoit que les problèmes sont là, comme ils étaient là la veille, l’avant-veille, etc., fidèles au poste. On prend le journal, on l’ouvre ; comme d’habitude, ce ne sont que catastrophes, guerres. Pourtant, on continue à se sentir bien, et nos nuages quotidiens se dissipent ; on se dit : «Qu’est-ce que cela a à faire avec moi ? Je suis heureux, je suis content aujourd’hui ; la vie est belle… » C’est une attitude très saine, je trouve. On peut dire que c’est une façon logique de voir. L’ennui est que ça mène où, et à quoi, la logique?».

Ainsi, Henry Miller a présenté le spectacle joyeux et douloureux d’un monde beau et insensé, à la sensibilité très complexe. Sa force d’inspiration frappait, comme l’eau dans la rivière s’élance dans le bief. Miller ne déformait pas la réalité, comme tout écrivain. Miller mutilait la réalité. Miller n’aurait pas supporté la vie. Il recherchait la force parce qu’il aimait la vie : la vie des autres, de tous les autres, parce qu’implicitement, sa vie à lui était un défi à relever, un bonheur à mériter, une aventure à tenter.

Il était américain, mais en réalité il n’avait d’autre patrie que l’écriture. Ses biens étaient un passeport et une valise. Il avait parcouru l’Europe et l’Amérique, vécu dans les hôtels miteux et les auberges borgnes. La vie de plaisir n’était pour lui qu’une façon d’écrire, de boire et d’aimer. Il avait toujours fréquenté les bistrots et les bars populaires, riant, chantant comme un jeune homme. Buvant trop. Ne payant guère. Aux yeux de tous, il voulait rester le vrai épicurien.

Si jeune et amoureux de la vie qu’il soit, Henry Miller montre déjà une qualité qui laisse bien augurer du futur écrivain. Au cours des années, il continue bien à fréquenter les cafés littéraires et artistiques. Cœur d’écrivain, ami des intellectuels, il eut la chance de vivre en un temps où la lecture était répandue. Des années plus tard, il se serait enrichi. Il signait ses romans «Tropique du Cancer» ; «Tropique du Capricorne» ; «Dimanche après la guerre» ; «La Colosse de Maroussi» ; «Aller et Retour New York» ; «Sexus» ; «Nexus» ; «Pluxus», etc. Il était en un mot un écrivain à la mode.

Comme dans ses romans, Miller voulait rester le bon vivant: Miller l’insouciant, Miller l’homme à femmes, Miller le buveur, Miller le séducteur, Miller l’errant. L’amour de la vie l’avait pris tout jeune, jamais il ne s’intéressait aux êtres qu’en raison du modèle qu’ils pouvaient lui fournir : «Oui. Je n’ai jamais cessé de répéter que la vie est bonne, même quand elle est mauvaise – que les hommes sont faillites, des ratés, mais que la vie est bonne. Une fois de plus on en revient à cette large discrimination qui est le propre de la sagesse chinoise : il n’y a que la vie, et elle est toujours bonne… plus que bonne, beaucoup plus. C’est l’homme qui est fou et qui n’est pas à la hauteur de la situation».

Son œuvre ne devait jamais franchir certaines limites. Il a fixé les traits du petit monde de son temps : bohémiens ironiques, artistes ratés, buveurs nerveux excités par l’ivresse, courtisanes effrontées, errants sans but, pédants vaniteux, etc., tous ces types d’un monde truqué. S’il a surtout si bien représenté ces gens, c’est qu’il en était un lui-même, un errant naïf qui ne croyait pas au mal et s’amusait de tout : «Il est évident que je ne parle pas de ce qui passe ordinairement sous le nom de littérature, que je ne parle pas de l’expérience universelle. Ce que j’essaye de montrer, c’est la nature sublime et effrayante de ce qui est unique : penser comme personne ne pense ; agir comme personne n’agit ; vivre comme personne ne vit ; mourir comme personne se meure».

Ecrire devenait pourtant de jour en jour plus pénible. Pour être tranquille, il s’habitua à se distraire chez ses compagnons de beuverie. Parfois, il choisissait dans les bars insolites ou dans les endroits reclus un moment de réflexion. Il n’avait jamais pris la vie au sérieux. Même dans ses pires instants, il la trouvait si absurde qu’elle ne parvenait à l’effrayer : «Aujourd’hui, je n’ai plus la moindre envie de changer le monde. Quand je suis en paix, que je me sens bien avec moi-même, calme, tranquille, je me dis : Peut-être, après tout, le monde est-il bien comme il est ? Si l’on y met le doigt- un doigt par-ci, un doigt par-là – on finit dans la confusion. Le monde, avec ses maux, comment voulez- vous qu’un seul homme le change ?».

Cet écrivain frustré et rigolard connaissait de rudes angoisses. Longtemps, il menait par défi une vie de bohème, il ne comptait plus que sur ses confidents. Dans ses premiers écrits, Miller décrit sa vie d’errance : «A vrai dire, mes débuts ont été doubles, ils ont cru pour scène l’Amérique d’abord, et ce fut un avortement ; puis l’Europe. Comment ai-je pu recommencer ? me dira-t-on à juste titre. Je répondrai, et c’est la vérité : par la grâce d’une mort. Mes une ou deux premières années parisiennes ont vu ma mort, littéralement, ma plongée dans le néant – puis ma résurrection, dans la peau d’un homme neuf».

Afin de se rassurer sur son avenir, Miller ne comptait pourtant pas que sur ses écrits. Ses talents ne s’arrêtaient pas là : il était également peintre. A cette époque, il était certain qu’en peignant ses toiles, il se proclamait peintre. Mais les critiques trouveraient que ce brave Miller n’avait rien d’un peintre. Et comme leur jugement était sévère, il n’avait rien à leur reprocher : «C’est ainsi que meurent les mondes. En premier, c’est la forme qui meurt. Mais, bien que peu s’en rendent compte, lucidement, jamais la forme ne serait morte si l’on n’avait pas déjà tué l’esprit».

Bien que jeune et rebelle, Miller est rongé par le doute ; le cheminement de l’écriture ne lui semble pas, loin de là, une ligne droite ; la voie choisie ne lui apparaît ni évidente ni unique. Il est à l’opposé d’un esprit raté. Il a toujours été conscient que pour lui le chemin n’était pas tracé d’avance, mais au contraire embrouillé. Avec le temps, il finira par accepter que sa passion pour l’écriture, que son talent l’oblige à marcher parfois, sinon souvent, à côté de la ligne.

Décidément, Miller comprend son destin. La vie se fait sous ses yeux, mais son sens lui échappe. Quitter l’Amérique lui fait mal à l’âme. Il croit de tout son cœur, que le sens de sa vie se trouve dans l’exil choisi. Il quitta l’Amérique et s’engagea à vivre en France. «Oui. Et aussi, inconsciemment peut-être, c’était une libération pour moi, une façon de me libérer de l’esprit puritain. Né en Amérique comme je l’étais, élevé par des parents puritains, c’était probablement un moyen de me libérer, oui, je crois».

«Je n’irai qu’à Paris» dit-il à ses amis américains. Et il ira à Paris, malgré le souhait de ses amis qui auraient préféré le voir rester en Amérique. A l’époque, Paris constitue le centre de la culture mondiale. C’est dans cette ville unique, passionnante, que va se plonger le jeune Henry Miller. Il est seul, pauvre, mais l’émotion ressentie face au spectacle de la rue prend le pas sur le reste «Pourquoi ? Parce que, quand j’ai commencé à écrire, ici, à Paris, j’ai voulu raconter mes souffrances ».

L’Amérique est désormais bien lointaine et la soif de découvrir ce monde tellement différent l’absorbe tout entier. Paris lui apparaît comme un théâtre, et il ne veut rien manquer du spectacle ; boulimique, il se lance à sa découverte «Mais à Paris j’ai changé. Et le changement n’est pas venu seulement de moi. D’abord j’ai lu beaucoup de livres français, et j’y ai trouvé une économie qui me manquait. Et puis, le côté pictural de Paris m’a beaucoup frappé. Chose curieuse, lors de ma première visite en 1928, je n’avais pas été sensible à cet aspect ; de fait, Paris ne m’avait guère séduit. Il a fallu la seconde fois et que je sois complètement fauché, désespéré, vivant comme un clochard dans les rues, pour que je commence à voir le vrai Paris et à l’aimer, à le découvrir en même temps que je me découvrais».

Ce coup de foudre initial se transformera au fil des années en attachement, pour finir en identification. Miller devient vite un Parisien ; il le restera d’une certaine façon toute sa vie. A Paris sont ses bars, à Paris il connaît ses compagnons de beuverie, à Paris, il écrit ses romans. Miller n’avait jamais ressenti pour aucune autre ville une émotion telle que pour Paris. Paris restera la ville de sa vie.

La vie continue et, au-delà de la souffrance, Miller croit avoir enfin conclu la paix avec lui-même «J’avais derrière moi mes scepticismes». Il a aussi son passé américain et l’expérience de la vie d’errance. Durant cette période parisienne, il devient un écrivain célèbre. Avec ses romans, Miller entre de plain-pied dans la littérature universelle. Mais où le classer, lui, l’errant, lui le cosmopolite, lui l’autodidacte, formé en dehors des écoles et des courants littéraires qui ont animé l’intelligentsia américaine ? Miller ne se situe nulle part dans ces courants, c’est un écrivain inclassable ; mais, bien que critiqué, il est accepté et reconnu.

A Paris, Miller commençait peu à peu à attirer ses confrères de plume, qui voyaient en lui un mentor, et, au-delà un inspirateur. Vaille que vaille, il poursuit son chemin. Il écrit sans répit, s’inspire de tout le monde. Il ne prévoit ni son avenir, ni sa voie, il tente seulement de se faire reconnaître par les écrivains français déjà consacrés : «Ensuite, il y a eu la peinture, et enfin l’écriture. Et pour celle-ci, je le répète, je dois beaucoup à Paris. Oh, ça n’a pas été tout seul. J’ai touché le fond à Paris».

Une vie normale va enfin commencer, pour cet écrivain qui depuis le moment où il a quitté l’Amérique, il n’a cessé de vivre sa vie au jour le jour, à l’écoute de l’évolution littéraire et artistique de l’époque. Invité partout, recherché, sollicité, Miller fidèle, tente de n’omettre personne. Le bonheur de retrouver tout ce monde est immense, mais la réserve est toujours là : «Non seulement j’étais nourri, on me fêtait ! Tous les soirs je rentais ivre. De temps à autre, les attentifs m’offraient des cigarettes et un peu d’argent de poche. Ils étaient tous si ouvertement soulagés de comprendre qu’ils ne me verraient qu’une fois la semaine. Et encore plus soulagés quand je leur disais que « cela ne serait plus nécessaire». Ils ne demandaient jamais pourquoi. Ils me félicitaient, et c’est tout. Souvent la raison était que j’avais trouvé un meilleur hôte ; je pouvais me permettre de me débarrasser des plus emmerdants. Mais cette pensée ne leur vint jamais».

Année après année, le goût des mondanités était fort modéré chez Miller. De beaucoup il préférait accueillir chez lui quelques intimes dont il avait fait ses amis de prédilection et qui parfois, aux soirées de beuverie, arrivaient à l’improviste et étaient toujours reçus avec joie. Il les revoit encore bien qu’ils aient disparu depuis fort longtemps. De tous et de celles qu’il recevait fréquemment, Anaïs Nin était incontestablement la plus originale et peut-être la plus chère. Tout à fait écrivaine américaine d’origine franco-cubaine, elle était née à Neuilly-sur- Seine où son père était compositeur cubain. Elle y avait passé toute sa jeunesse, telle qu’elle l’a racontée dans son «Journal», et avait voué pour Miller un amour quasi charnel, aimant à répéter qu’elle « est toujours son admiratrice».

Dans son «Journal», Anaïs Nin écrivait ces mots : «Henry était assis au café. Il avait écrit avec beaucoup de profondeur, de sincérité sur son enfance. Il dit : «Vous m’avez stimulé l’autre jour». Il est grave, songeur, il nage dans la création et l’imagination. Nous parlons de rêve, de langage, d’enfance. Je me rends compte à la fois de sa solitude, que personne ne le comprend comme un tout, de sa grandeur, de son génie, de son âge qui commence à se voir, des univers dans sa tête, du fait que, à mesure qu’il progresse en profondeur dans son livre, sa sincérité, le véritable Henry, le créateur, ses illuminations, débordent en tous sens le Henry de chaque jour, le prosaïque Henry».

Au cours des quatre-vingt-neuf années qu’a duré sa vie consciente, bien des choses se sont accumulées dans sa mémoire. Dans ses derniers entretiens avec son fidèle ami Georges Belmont, Miller disait avec une remarquable franchise : «Oh, sans doute ! Je suis convaincu qu’il n’y a pas d’espoir pour ce que nous appelons la civilisation. D’ailleurs, le terme a toujours été faux. Le moins qu’on puisse dire est que ce n’est pas le bon. Elle n’existe même pas vraiment cette civilisation. Croyez-vous qu’on puisse parler de civilisés, à propos d’hommes qui passent leur temps à s’entre-tuer ? Et s’il n’y avait cela ! Je ne vais pas perdre le mien, à énumérer tout ce qui va contre notre idée de la civilisation. Dans ma vie, j’ai rencontré en tout peut-être une dizaine d’individus – pas plus – dont j’irai jusqu’à dire qu’ils étaient civilisés. En vérité, non, je ne vois pas où ils sont nos civilisés. Je vois des êtres humains toujours prêts à commettre des atrocités – voilà ce qui m’étonne sans cesse, chez l’homme d’aujourd’hui. Qu’un homme pense comme un dieu, et soit même comparable à un dieu – il n’y a là rien qui m’étonne. Mais qu’il puisse se laisser aller à commettre des atrocités, cela jamais je ne le comprendrai».

Une vie d’errance et une vie d’élégance : toute son existence, il en a rêvé. Comment ne pas citer cette phrase de lui, touchante dans sa vérité simple : «La vie a une grande signification. Si l’on n’est pas pénétré de cela, elle ne vaut rien, elle ne vaut pas la peine qu’on en parle». Errant infatigable, amoureux de la vie, élégant d’âme, Miller avait mis toute sa passion et tout son talent au service de la littérature universelle. Il était un des écrivains qui ont le mieux su parler des ratés de la vie, avec le moins d’emphase, le moins de romantisme, sans aucun bavardage conventionnel.

Ainsi Henry Miller a rempli son rôle, il a vécu comme il se plaît à le faire, à visage découvert, dans un monde à la fois beau et cruel, prenant ses sujets où il les trouvera. Quelques années avant sa mort, il se sentait un peu mieux, il se mettait à écrire. Ses amis, proches et éloignés, attendaient ses derniers écrits. Miller lui-même voulait faire part de ses dernières idées : «Le seul ennui, c’est que, dans les conditions où nous vivons, c’est le contraire qui est normal… Ah, le monde, le monde !... Aux meilleurs instants de la pensée, on finit par arriver à la conclusion qu’il ne peut pas être autre qu’il est, le monde – avec son mal, toute sa méchanceté, toutes ses imperfections. Peu importe, du moment qu’on est soi-même comme on est… Il y a des gens qui vous disent : «Même tel qu’il est, le monde est bon, la vie est belle… » Personnellement, je ne vais pas aussi loin. Cependant, certains moments, on se sent bien, on se lève, on s’aperçoit que les problèmes sont là, comme ils étaient là la veille, l’avant-veille, etc., fidèles au poste. On prend le journal, on l’ouvre ; comme d’habitude, ce ne sont que catastrophes, guerres. Pourtant, on continue à se sentir bien, et nos nuages quotidiens se dissipent ; on se dit : «Qu’est-ce que cela a à faire avec moi ? Je suis heureux, je suis content aujourd’hui ; la vie est belle… » C’est une attitude très saine, je trouve. On peut dire que c’est une façon logique de voir. L’ennui est que ça mène où, et à quoi, la logique?».

Ainsi, Henry Miller a présenté le spectacle joyeux et douloureux d’un monde beau et insensé, à la sensibilité très complexe. Sa force d’inspiration frappait, comme l’eau dans la rivière s’élance dans le bief. Miller ne déformait pas la réalité, comme tout écrivain. Miller mutilait la réalité. Miller n’aurait pas supporté la vie. Il recherchait la force parce qu’il aimait la vie : la vie des autres, de tous les autres, parce qu’implicitement, sa vie à lui était un défi à relever, un bonheur à mériter, une aventure à tenter.

Le Maroc et l’enjeu de la transformation structurelle du système des droits de l’homme

Le Maroc et l’enjeu de la transformation structurelle du système des droits de l’homme