-

Poursuites, détentions, profils ciblés… Les chiffres parlants de la lutte contre la migration irrégulière

-

Système électoral : Renforcement de la participation des jeunes à la vie politique et électorale nationale

-

Al-Qods : Inauguration du siège officiel de la Chaire d’études marocaines

-

Le CSPJ et la Présidence du Ministère public adhèrent au Portail national du droit d'accès à l'information

Bien avant l'été déjà, le rapport de suivi de la situation économique publié par la Banque mondiale indique un recul de la croissance sous l'effet de la baisse de la production agricole de 17,3%, avec un regain de la pauvreté et de l'extrême pauvreté, tandis que le Haut-commissariat au plan fait état au premier trimestre de la même année, de 148.000 emplois perdus en milieu rural alertant d'une dégradation progressive du niveau de vie de la population. Ceci corrobore un lien entre pénuries d’eau et pertes économiques estimées par la Banque mondiale entre 6% et 14% du PIB.

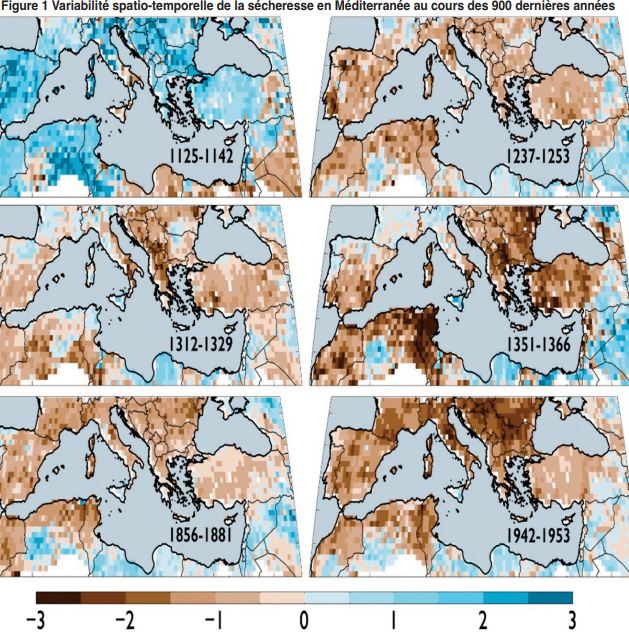

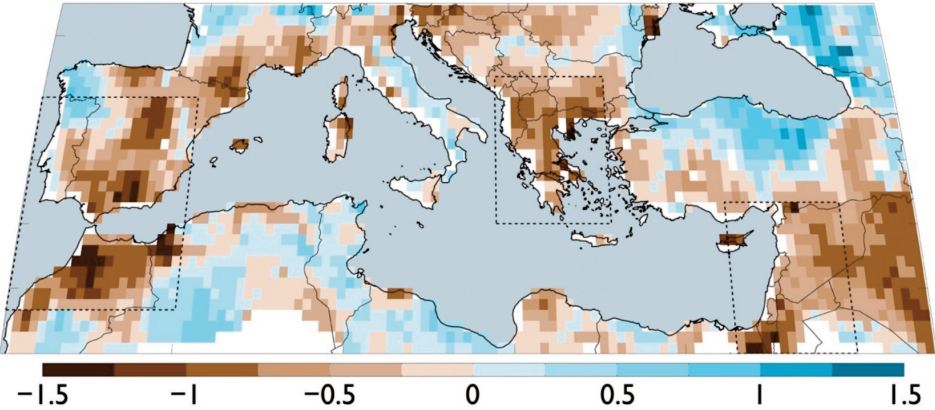

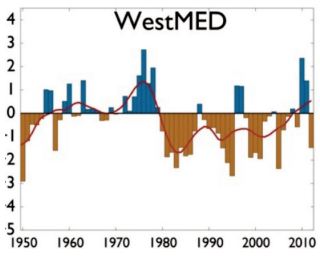

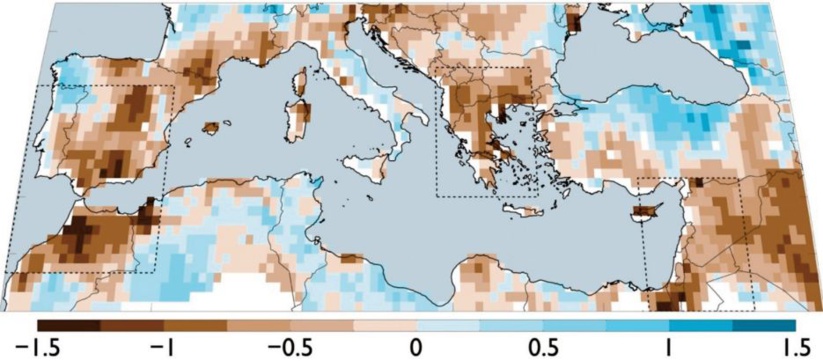

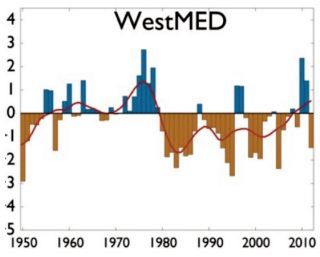

Phénomène tout à fait prévisible par les projections des modèles climatiques, cette sécheresse semble encore plus exceptionnelle au regard de la variabilité naturelle observée au cours des dernières décennies qui indiquent uniformément un assèchement au Maroc et dans une grande partie du bassin méditerranéen. Confirmant les craintes de crises exacerbées, plus longues et spatialement étendues, formulées par les prévisions, elle montre à quel point les préoccupations liées aux variations naturelles du climat ainsi que leurs conséquences sont encore partiellement comprises ou ignorent les trajectoires durables qui assurent la sécurité de l’eau.

En effet, selon la plupart des modèles climatiques, d'importants changements seraient prédictibles aussi bien au Maroc que dans le versant sud de la Méditerranée concernant la durabilité, la quantité et la gestion des ressources en eau. Des écarts pluviométriques sont devenus plus prononcés, plus fréquents, voire menaçants. Cette évolution est liée à une augmentation de la température et une diminution des précipitations, entraînant un stress sur les forêts et les arbustes naturels et une hausse de la consommation d'eau et de l'évapotranspiration.

Depuis la crise de la sécheresse des années 1940-45 évoquée sous le vocable (aam Ju') ou année de la faim, une évolution tendancielle a été "dictée" et commandée par l'indigence progressive de la végétation naturelle du fait de l'érosion, déterminant largement l'incertitude de plusieurs activités agricoles comme le pastoralisme. Certes au cours de cette période, le Maroc vivait sous le régime du protectorat et sous un blocus du fait de la Seconde Guerre mondiale, tandis que la population marocaine, aussi bien urbaine que rurale, était cinq fois inférieure à celle de 1980, il n'empêche que le monde rural subissant des périodes de sécheresse graves, est devenu un espace de "répulsion" marqué par un exode rural massif et appauvrissant pour les campagnes, décongestif au départ puis peu à peu érosif, puisqu'il concerne essentiellement la population jeune. Faut-il rappeler les conclusions de plusieurs études de terrain faisant état d'une forte velléité des jeunes marocains à la mobilité spatiale conduisant à des départs massifs et réguliers.

Ainsi, durant les années 70 l’âge moyen des populations rurales confrontées à la migration définitive et volontaire fut estimé déjà à 23,6 ans . Ce caractère jeune des populations migrantes est également souligné par une recherche effectuée par la Direction de la statistique sur la migration et l’urbanisation . Ceci s’accorde également avec plusieurs études conduites par le Haut-commissariat au plan et le CERED et où on note que les 2/5 des migrants ont moins de 15 ans et près d’un migrant sur deux a entre 15 et 29 ans .

Il y a lieu de s'interroger sur la validité de l'orientation des politiques publiques mettant l'accent sur une libéralisation ouverte de la production dont la dernière stratégie lancée en 2008 sous forme du Plan Maroc Vert budgétivore a montré sur bien des aspects son essoufflement et peut-être bien ses limites.Evoquer de telles périodes de sécheresse constitue un simple repère temporel permettant de suivre une évolution du contexte socioéconomique et environnemental du Maroc où les enjeux actuellement associés à l’eau diffèrent de ceux qui existaient il y a dix ans ou même un siècle. Des lors, on pourrait se demander pourquoi l'eau qui était de tout temps source d'avantages contribuant au bien-être économique et social serait devenue un facteur de risque.

Plusieurs éléments de réponse résident dans la pression de la croissance démographique soutenue, l'urbanisation rapide et son corollaire de consommation en hausse, les variations pluviométriques, auxquelles s'ajoutent des carences liées à la gouvernance. Les réponses politiques ont tendance jusque-là à se concentrer sur les impacts visibles immédiats et, à ce titre, les gouvernements considèrent ces événements comme des traumatismes à court terme qui disparaissent une fois que la pluie recommence à tomber...

Ceci n'empêche pas de s'interroger sur la validité de l'orientation des politiques publiques mettant l'accent sur une libéralisation ouverte de la production dont la dernière stratégie lancée en 2008 sous forme du Plan Maroc Vert budgétivore (faisant passer la part des investissements publics agricoles de 5 % à 14% en moins de dix ans) et qui prévoyait de ¨soutenir les moyens de subsistance des agriculteurs, les emplois en milieu rural et l'accroissement de la productivité¨ a montré sur bien des aspects son essoufflement et peut-être bien ses limites. Dès lors, un changement de paradigme est nécessaire, voire indispensable : car les prévisions mondiales estiment qu'au cours des décennies à venir, les sécheresses seront encore plus fréquentes, plus graves et plus étendues sur le plan spatial.

Par Mostafa Kharoufi

Sociologue et géographe, diplômé de sciences politiques Expert accrédité par le Bureau des Nations unies en charge des crises