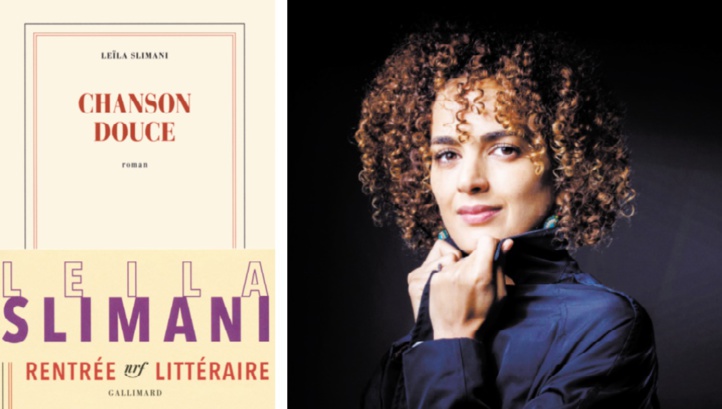

C’est l’histoire d’une nounou qui tue les deux enfants dont elle

s’occupait pourtant avec attention. Derrière ce fait divers, l’auteure de « Dans le jardin de l’ogre » (Gallimard, 2014) nous offre une peinture de l’âme humaine aux couleurs dostoïevskiennes, qu’il est rare de trouver de façon fouillée et épurée dans la littérature contemporaine.

Tout commence par le meurtre des deux enfants. Le bébé est décédé sur le coup. La petite fille succombe dans l’ambulance. Louise, la nounou qui a commis ce crime, a raté son suicide : « Elle n’a pas su mourir. La mort, elle n’a su que la donner ». D’emblée, nous sommes plongés dans l’insoutenable, dans un spectacle de mort rappelant cette scène d’un roman de Virginie Despentes, « Baise-moi » (1993), où deux femmes en cavale tuent un enfant capricieux en lui tirant une balle dans la tête suite à l’un de leur braquage. Toutefois, chez Leïla Slimani, l’enjeu n’est pas tant d’écrire un roman policier mais plutôt de sonder l’âme humaine, de raconter le processus d’un basculement, la fracture traumatique d’une vie où chacun sent un abîme s’ouvrir sous ses pieds. Lors de la présentation de son roman au Centre culturel français de Rabat, le samedi 29 octobre, Leïla Slimani est revenue sur ces premières pages du roman : « Je donne les clés dès le début, je n’ai pas voulu faire un roman à suspense où l’on se demande si la nounou va tuer ou pas les enfants, je mets cela dès le début, je fais rentrer le lecteur dans l’appartement avec la police, je lui présente d’emblée le fait divers, j’en fait mon complice, je donne au lecteur cette info que ni Louise, ni les parents, ne possèdent par la suite… Avec cette scène, je voulais faire du lecteur quelqu’un d’actif, tout au long du roman ».

La suite du livre raconte de quelle façon les parents des deux enfants tués au début se sont mis à la recherche d’une nounou et quels ont été les rapports entre eux avant le drame. Myriam est mariée à Paul. Ils ont deux magnifiques enfants, Mila et Adam. Pendant que le mari travaille dans son studio de musique de manière intensive, c’est Myriam qui s’occupe des tâches domestiques. Elle vit très mal cette situation et décide de reprendre une activité professionnelle dans un cabinet d’avocats dirigé par un ancien ami. Pour cela, ils doivent trouver quelqu’un qui va garder les enfants. Après être passé par une agence où travaillent une majorité de femmes étrangères, le couple décide de mettre une annonce. Ils auditionnent plusieurs personnes et finissent par tomber sur Louise, la perle rare, qui montre d’emblée des prouesses hors pair. Très vite, elle devient indispensable pour ce jeune couple dévoré par les obligations professionnelles, en proie à cette « vie pornographique », c’est-à-dire à cette existence emprisonnée par tout un tas d’addictions contemporaines, dont parle Mathieu Lindon dans un très beau roman (qui a d’ailleurs beaucoup marqué Leïla Slimani lors de la rédaction du « Dans le jardin de l’ogre). Elle range la maison, fait toutes les tâches du foyer et s’occupe avec soin des enfants, à la fois comme si c’étaient les siens et comme si elle était l’une des leurs. Cette innocence de Louise est troublante quand on connaît la suite des événements. Leïla Slimani peint avec talent la fragilité intrinsèque de cette femme veuve, marquée par les souffrances de la vie, abandonnée et logeant dans un taudis. L’un des plus beaux passages du roman, laissant deviner pudiquement le basculement de cette femme dans l’insondable, est lorsqu’elle décrit sa déconnexion du monde des vivants : « Des refrains morbides bercent Louise quand elle marche. Des phrases, qu’elle n’a pas inventées et dont elle n’est pas certaine de comprendre le sens habitent son esprit. Son cœur s’est endurci. Les années l’ont recouvert d’une écorce épaisse et froide et elle l’entend à peine battre. Plus rien ne parvient à l’émouvoir. Elle doit admettre qu’elle ne sait plus aimer. Elle a épuisé tout ce que son cœur contenait de tendresse, ses mains n’ont plus rien à frôler. « Je serai punie pour ça, s’entend-elle penser. Je serai punie de ne pas savoir aimer ».

Lors de la rencontre de samedi à Rabat, Leïla Slimani a évoqué le roman de Dostoïevski Humiliés et offensés (1861), montrant de quelle façon les gens que l’on humilie au quotidien peuvent devenir de véritables monstres, le jour où ils décident de ne plus intérioriser silencieusement leur souffrance. Louise est prise dans un agencement où la linéarité rassurante de la vie n’existe plus. La bifurcation qu’elle emprunte, la ligne de mort qu’elle suit, la main ténébreuse qu’elle prend dans la sienne, constituent le style littéraire d’une écrivaine ayant le courage « d’affronter ses angoisses, ses cauchemars » plutôt que d’écrire des histoires joviales, optimistes, avec une happy end. Si pour d’autres auteur.e.s, à l’instar de Mamoun Lahbabi avec « La lumière de l’aube » (Casa Express, 2016), de Tourya Oulehri avec « Laisse mon corps te dire » (Marsam, 2016), de Mohamed Ouissaden avec « Ainsi parlait Shéhérazade » (Marsam, 2016) ou de Zakya Gnaoui avec « Sans Contrefaçon » (Casa Express, 2016), les romans permettent de ré-enchanter le monde, notamment à travers les descriptions des plaisirs du corps, en le montrant différent de ce qu’il est, «Chanson douce » mobilise l’ailleurs littéraire du conte mais pour ramener le lecteur vers sa dimension sombre, vers les cauchemars que contiennent de nombreuses histoires pour les enfants. On pourrait lire le roman de Leïla Slimani avec les concepts d’Hannah Arendt invitant à prendre conscience des périls d’un monde où les gens n’ont pas l’impression de faire partie d’un monde commun et où la vie a perdu sa sacralité. Le passage évoquant brièvement les attentats de novembre 2015 à Paris fait écho à toute cette histoire dramatique vécue par les personnages de « Chanson douce » et met en lumière un monde où la précarité dans laquelle les optiques politiques néo-libérales des gouvernants plongent des pans entiers de la population, produit des individus qui se sentent « de trop », « inutiles » et qui considèrent dès lors la vie des autres tout aussi superflue que la leur. Le drame d’Al Hocéima exprime cette vulnérabilité dont parle Leïla Slimani à travers le personnage de Louise, qui ne va d’ailleurs pas sans partager certaines « affinités électives » avec la vulnérabilité de Myriam, passant du baby blues à une forme de vie aliénée au sein d’un emploi difficile qui lui pompe toute son énergie, l’empêche de s’occuper de ses enfants comme elle le souhaiterait et impacte même sa vie de couple. Très vite, elle sera d’ailleurs confrontée à Louise, dont l’apport inestimable au sein du foyer lui donne une certaine forme de pouvoir, notamment lors de la fameuse scène de la carcasse de poulet.

Si les tableaux les plus sombres cachent parfois de discrètes éclaircies, à l’instar de la peinture de Bacon, il serait vain de chercher une quelconque échappatoire dans « Chanson douce ». Les romans de Leïla sont hantés définitivement par les ogres. Sa force est de faire de la tragédie sombre qui hante toutes nos existences un chef-d’œuvre artistique. Ses productions littéraires, à l’image de la vie, se terminent mal. Mais la façon dont elles mettent à nu la cruauté, la désolation et l’infamie du quotidien relèvent du sublime.Merci.

* Enseignant chercheur CRESC/EGE, Cercle de littérature contemporaine

Tanger célèbre la diversité culturelle africaine

Tanger célèbre la diversité culturelle africaine