Des sanctions ont certes été prises mais unilatéralement, des condamnations émises, mais dans des enceintes défendant les droits de l'Homme. Mis à part quelques déclarations, rien n'est venu de l'instance suprême censée garantir la sécurité dans le monde et qui a, une nouvelle fois lundi, étalé ses divisions.

Un document de l'ONU, approuvé en 2005, énonce pourtant clairement "la responsabilité de protéger de la communauté internationale, en particulier du Conseil de sécurité, lorsqu'un Etat se montre incapable ou non désireux de protéger sa population face aux crimes les plus graves".

Dans l'affaire libyenne, cette clause a joué à plein. Deux résolutions de l'ONU ont été adoptées, avec un accord tacite de la Russie et de la Chine, traditionnels pourfendeurs de toute ingérence dans un pays tiers. Elles ont ouvert la voie à une action militaire extérieure, qui a fait pencher le rapport de forces en faveur de la rébellion armée.

Pour gagner, les insurgés de Benghazi ont aussi bénéficié du leadership du Français Nicolas Sarkozy et du Britannique David Cameron, qui ont su convaincre et entraîner d'autres nations.

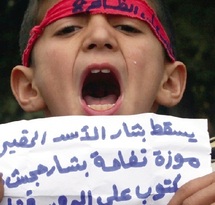

Pour la Syrie, rien de tel. Alors pourquoi ce "deux poids, deux mesures" ?

Parce qu'il y a un contexte régional plus lourd qu'en Libye, qu'il y a des communautés religieuses antagonistes qui les mettent "au bord de la guerre civile", égrènent les Occidentaux, qui mettent en avant la fragmentation de l'opposition.

Ils citent aussi l'Iran et le risque d'un embrasement généralisé de la région, avec la problématique israélo-palestinienne toujours dans l'impasse elle aussi. Mais l'argumentation laisse perplexe. Téhéran figure parmi les rares soutiens de Bachar al-Assad, et couper ce lien profiterait avant tout à la stratégie d'isolement du régime iranien, accusé de vouloir la bombe nucléaire. Quant aux conséquences régionales, Turquie et Liban en subissent depuis des mois déjà les aléas, avec ses flots de réfugiés.

Au Conseil de sécurité, au nom de la non-ingérence, Moscou et Pékin ont mis leur veto à toute velléité de condamner Damas. Aucun chef d'Etat ou personnalité civile du camp occidental n'a pris les rênes d'une fronde internationale, tous se réfugiant derrière les initiatives parfois balbutiantes de la Ligue arabe.

Avec un nombre de morts moins élevé en Syrie qu'en Libye - plus de 8.500 en un an en Syrie contre des dizaines de milliers de morts en Libye - la communauté internationale se limite à de l'indignation verbale, refusant d'endosser ne serait-ce que la menace d'un emploi de la force réclamé lundi par l'opposition. Son instrument le plus récent, la Cour pénale internationale (CPI), habilitée à juger des chefs d'Etat coupables de crimes contre l'humanité, n'a pas non plus, jusqu'à présent, été un recours à l'encontre de Bachar al-Assad.

Les Etats-Unis jugent qu'il est moins facile de persuader des dirigeants de quitter le pouvoir s'ils sont recherchés par la CPI, mais les Européens ne partagent pas cet avis, selon un ministre français.

Pour le Libyen Mouammar Kadhafi, la communauté internationale avait eu moins de scrupules.