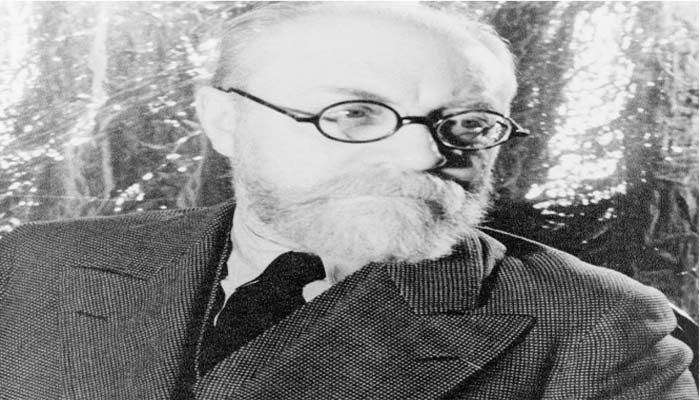

On sait déjà que l’Orient en général et le Maghreb en particulier ont été un lieu d’inspiration artistique pour plus d’un artiste étranger. Pensons à Delacroix qui considérait les tapis orientaux à l’égal des plus belles toiles qu’il ait jamais vues ; ou à Paul Klee affirmant après son voyage en Tunisie : « Je suis peintre » ; ou encore Matisse avouant que « la révélation » lui était toujours venue de l’Orient. Les propos de ces figures majeures de la peinture moderne européenne en disent donc long sur cet « Orient » qui s’offre au regard du spectateur comme un espace pictural par essence. Pour le comprendre, je voudrais m’arrêter sur la lumière du Maroc, qui reste incontournable dans sa vision d’artiste.

Pour le dire très vite, c’est le caractère éclatant de la lumière qui semble irriguer la peinture réalisée par Matisse au Maroc. L’artiste avait pour but d’amener tant la peinture que, plus généralement, l’esthétique occidentales à s’approprier une autre dimension de l’image, plus riche et plus variée. Pour cela, la sensation de la lumière a toujours constitué un point de départ essentiel. Conscient de l’indissociabilité de l’Orient et de l’Occident, Matisse voulait faire une peinture où se réalise la fusion des deux mondes, picturalement mais aussi culturellement parlant. Pour lui, une peinture qui ne serait qu’occidentale demeurerait inachevée, mais l’inverse serait vrai aussi. C’est ce rapport intime entre les deux continents qui est au cœur de son œuvre et de sa pensée (un spécialiste, Rémi Labrusse, soutient la thèse que Matisse en fait même une question d’éthique). Il n’y a pas chez lui l’intérieur d’un côté et l’extérieur de l’autre, tant s’en faut, ces derniers se réunissent au contraire dans sa perception et lui procurent une sensation unique. D’où le rôle de la lumière du Maroc qui se présente à ses yeux comme une forme d’un tremplin, rendant possible la rencontre esthétique de deux cultures différentes (l’une occidentale, l’autre orientale), pour aboutir au final à une même et seule trame, ou mieux, pour parler comme Maurice Merleau-Ponty, à un même corps et une même étoffe, voire à une même chair. Au fond, on dirait de Matisse ce que Merleau-Ponty disait de Paul Cézanne. Dans la peinture du peintre d’Aix-en-Provence, selon le philosophe, tout devient fusionnel :

« Il ne sert à rien d’opposer (…) les distinctions de l’âme et du corps, de la pensée et de la vision, puisque Cézanne revient justement à l’expérience primordiale d’où ces notions sont tirées et qui nous les donne inséparables» ( Sens et non-sens, Nagel, 1966).

Pour le dire très vite, c’est le caractère éclatant de la lumière qui semble irriguer la peinture réalisée par Matisse au Maroc. L’artiste avait pour but d’amener tant la peinture que, plus généralement, l’esthétique occidentales à s’approprier une autre dimension de l’image, plus riche et plus variée. Pour cela, la sensation de la lumière a toujours constitué un point de départ essentiel. Conscient de l’indissociabilité de l’Orient et de l’Occident, Matisse voulait faire une peinture où se réalise la fusion des deux mondes, picturalement mais aussi culturellement parlant. Pour lui, une peinture qui ne serait qu’occidentale demeurerait inachevée, mais l’inverse serait vrai aussi. C’est ce rapport intime entre les deux continents qui est au cœur de son œuvre et de sa pensée (un spécialiste, Rémi Labrusse, soutient la thèse que Matisse en fait même une question d’éthique). Il n’y a pas chez lui l’intérieur d’un côté et l’extérieur de l’autre, tant s’en faut, ces derniers se réunissent au contraire dans sa perception et lui procurent une sensation unique. D’où le rôle de la lumière du Maroc qui se présente à ses yeux comme une forme d’un tremplin, rendant possible la rencontre esthétique de deux cultures différentes (l’une occidentale, l’autre orientale), pour aboutir au final à une même et seule trame, ou mieux, pour parler comme Maurice Merleau-Ponty, à un même corps et une même étoffe, voire à une même chair. Au fond, on dirait de Matisse ce que Merleau-Ponty disait de Paul Cézanne. Dans la peinture du peintre d’Aix-en-Provence, selon le philosophe, tout devient fusionnel :

« Il ne sert à rien d’opposer (…) les distinctions de l’âme et du corps, de la pensée et de la vision, puisque Cézanne revient justement à l’expérience primordiale d’où ces notions sont tirées et qui nous les donne inséparables» ( Sens et non-sens, Nagel, 1966).

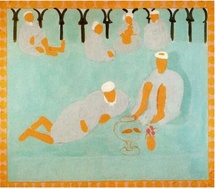

Ce travail sur la lumière, qui plus est, permettra à juste titre à Matisse d’exceller en l’art d’une peinture décorative qu’il assumait pleinement. En effet, à regarder Zorah debout, on ne peut manquer d’être attiré par l’intensité du rayonnement lumineux, comme si le véritable sujet de la peinture était chez Matisse la lumière elle-même. Vu le rapprochement avec les miniatures persanes qu’il a eu déjà l’occasion de voir à l’exposition d’art « musulman » de Munich en 1910, Zorah debout témoigne par ailleurs, à l’image d’autres tableaux, de la fascination de Matisse pour les arts de l’Islam.

C’est dire que derrière le travail de Matisse, il y a cette quête permanente pour obtenir « plus de soleil », c’est-à-dire de lumière, non pas au sens réaliste, d’imitation de la lumière extérieure, mais en vue de produire dans le regard une sensation de chaleur et de rayonnement. A l’inverse de Francis Bacon, de Van Gogh ou de Turner, dont Gilles Deleuze dit que de leurs tableaux sort la catastrophe, on dirait que ce qui sort de la peinture de Matisse, c’est la lumière. Cela, encore une fois, apporte la preuve expliquant pourquoi Matisse prête de l’importance à la notion de décoration, qui, à ses yeux, libère la peinture de sa fonction de représentation, en lui donnant à la fois plus de liberté et d’éclat. Car, si l’on regarde attentivement la peinture de Matisse, il y a aussi chez lui cette recherche perpétuelle de la liberté. Ses toiles consacrées à la danse en sont une preuve éloquente. Au fond, la lumière est pour l’expression concrète de l’envol et de la liberté : plus il y a de lumière, plus il y a de liberté. Or c’est précisément ce que Matisse a trouvé en terre dite « orientale ». A propos de cet effet de lumière, R. Labrusse écrit dans son analyse de Zorah debout:

« Le visage, les bras, les mains (pur noyau de lumière) et les pieds, c’est-à-dire les zones où le corps apparaît nu, sont littéralement illuminés par le liseré blanc, hors couleur, qui les met en réserve […] Le corps se projette et rayonne, il vient à nous, et c’est de lui, ourlé de blanc, qu’émane la lumière de la toile » (Le Maroc de Matisse, Gallimard, 1999).

Il faut rappeler le caractère fondateur qu’a eu pour Matisse sa visite en 1910 de l’exposition de Munich, où il allait découvrir les arts islamiques dont il dit qu’ils comptaient parmi les plus belles œuvres d’art qui soient. Cela dit, pour être plus précis, il faut dire que Matisse a eu l’occasion de voir des expositions consacrées à l’art islamique depuis 1903, précisément à Paris, au Musée des Arts décoratifs.

Se laissant conduire par des préoccupations avant tout formelles, cédant donc à la logique interne de l’art, Matisse échappe à la peinture orientaliste (il dira par ailleurs qu’il est du côté de l’orientalité et non de l’orientalisme) avec le langage et les clichés de laquelle toute la société européenne se familiarisait à l’époque. Clairement, le fait que Matisse ne soit pas dupe de l’idéologie colonialiste, telle que portée par la peinture orientaliste, demeure la preuve incontestable qu’il s’est laissé orienter sans préjugés par la création picturale, plutôt que de consentir à la mise en scène de clichés. A titre anecdotique, sans toutefois manquer d’être significatif, Matisse ira jusqu’à écrire à sa future épouse : « Je vous aime beaucoup, Mademoiselle, mais j’aimerai la peinture toujours mieux ». Il exprime la conviction que l’artiste n’accède au statut de créateur que s’il est apte à refuser toute forme de préjugé. Tel fut, après lui, le principe inspirateur d’un autre grand peintre, Francis Bacon, pensant qu’il fallait effacer du tableau tous les stéréotypes avant de peindre. Matisse le savait déjà aussi bien.

Arrivant au Maroc, il retrouve sa vision de peintre tel qu’il se l’imaginait. Encore faut-il dire, si le mot n’est pas exagéré, que c’est en fait la peinture qui se retrouve elle-même au moment de la visite de Tanger.

Or, qu’est-ce que c’est que cet art libre de toute représentation préconçue auquel le peintre tendait ? Cet art qu’il s’imaginait déjà dans sa tête et dont il attendait une véritable cristallisation à travers son œuvre ?

C’est là que s’affirme l’idée de sentiment religieux. Si Matisse fut fasciné par les arts de l’Islam, c’est aussi pour la dimension sacrée universelle qui s’y concrétise et y prend forme palpable.

Déjà, en 1910, avant de visiter Tanger, il a été si frappé par une certaine magie de l’art islamique. Il dira :

« L’Orient, la grande pensée inscrite en lettres d’or dans tout ce qui est digne d’être étudié».

Si, à Tanger en particulier, l’idée d’Orient s’avère être une confirmation des plus solides complétant et consolidant la vision intérieure de l’artiste, c’est pour cette connotation sacrée profonde, qui se manifeste dans l’éclat lumineux et la profusion décorative, jusqu’à la magie. Il semblerait que les peintres à la hauteur de Matisse soient concernés par la signification magique en ceci qu’ils laissent une part à la magie dans le sens mystique. C’est pourquoi plutôt de croire que les peintres donnent à voir les choses, encore faudrait-il comprendre qu’ils les cachent. Tel au moins le cas de ce que nous apprend le célèbre tableau de Magritte : Ceci n’est pas une pipe. Par voie de conséquence, non seulement l’art mais aussi la pensée, le « sentiment religieux » de Matisse se concrétisent enfin dans cette terre où tout est peinture et lumière. Vu l’intensité de son admiration, il ne reste à Matisse d’autre choix que de changer définitivement de vision.

De même que l’orientalité l’emporte chez lui sur l’orientalisme, de même la normalité de la représentation extérieure cède à la méditation. Le peintre met en effet au centre de sa peinture la méditation, autrement dit le pur exercice de la pensée. Le peintre pense en peignant! Voilà une raison suffisante expliquant pourquoi il qualifie l’Orient d’ « une grande pensée ». Matisse est peut-être le premier peintre à instaurer ce rapport indissociable entre la peinture et la pensée. On pourrait aller jusqu’à dire qu’il a donné par là naissance à une forme de révolution dans l’histoire de l’art. Chez lui, l’art obéit à un sentiment sacré, magique, lequel est aussi bien au cœur de la peinture que de la pensée, compte tenu bien entendu de leur interdépendance. Tanger y est pour quelque chose !

C’est dire que derrière le travail de Matisse, il y a cette quête permanente pour obtenir « plus de soleil », c’est-à-dire de lumière, non pas au sens réaliste, d’imitation de la lumière extérieure, mais en vue de produire dans le regard une sensation de chaleur et de rayonnement. A l’inverse de Francis Bacon, de Van Gogh ou de Turner, dont Gilles Deleuze dit que de leurs tableaux sort la catastrophe, on dirait que ce qui sort de la peinture de Matisse, c’est la lumière. Cela, encore une fois, apporte la preuve expliquant pourquoi Matisse prête de l’importance à la notion de décoration, qui, à ses yeux, libère la peinture de sa fonction de représentation, en lui donnant à la fois plus de liberté et d’éclat. Car, si l’on regarde attentivement la peinture de Matisse, il y a aussi chez lui cette recherche perpétuelle de la liberté. Ses toiles consacrées à la danse en sont une preuve éloquente. Au fond, la lumière est pour l’expression concrète de l’envol et de la liberté : plus il y a de lumière, plus il y a de liberté. Or c’est précisément ce que Matisse a trouvé en terre dite « orientale ». A propos de cet effet de lumière, R. Labrusse écrit dans son analyse de Zorah debout:

« Le visage, les bras, les mains (pur noyau de lumière) et les pieds, c’est-à-dire les zones où le corps apparaît nu, sont littéralement illuminés par le liseré blanc, hors couleur, qui les met en réserve […] Le corps se projette et rayonne, il vient à nous, et c’est de lui, ourlé de blanc, qu’émane la lumière de la toile » (Le Maroc de Matisse, Gallimard, 1999).

Il faut rappeler le caractère fondateur qu’a eu pour Matisse sa visite en 1910 de l’exposition de Munich, où il allait découvrir les arts islamiques dont il dit qu’ils comptaient parmi les plus belles œuvres d’art qui soient. Cela dit, pour être plus précis, il faut dire que Matisse a eu l’occasion de voir des expositions consacrées à l’art islamique depuis 1903, précisément à Paris, au Musée des Arts décoratifs.

Se laissant conduire par des préoccupations avant tout formelles, cédant donc à la logique interne de l’art, Matisse échappe à la peinture orientaliste (il dira par ailleurs qu’il est du côté de l’orientalité et non de l’orientalisme) avec le langage et les clichés de laquelle toute la société européenne se familiarisait à l’époque. Clairement, le fait que Matisse ne soit pas dupe de l’idéologie colonialiste, telle que portée par la peinture orientaliste, demeure la preuve incontestable qu’il s’est laissé orienter sans préjugés par la création picturale, plutôt que de consentir à la mise en scène de clichés. A titre anecdotique, sans toutefois manquer d’être significatif, Matisse ira jusqu’à écrire à sa future épouse : « Je vous aime beaucoup, Mademoiselle, mais j’aimerai la peinture toujours mieux ». Il exprime la conviction que l’artiste n’accède au statut de créateur que s’il est apte à refuser toute forme de préjugé. Tel fut, après lui, le principe inspirateur d’un autre grand peintre, Francis Bacon, pensant qu’il fallait effacer du tableau tous les stéréotypes avant de peindre. Matisse le savait déjà aussi bien.

Arrivant au Maroc, il retrouve sa vision de peintre tel qu’il se l’imaginait. Encore faut-il dire, si le mot n’est pas exagéré, que c’est en fait la peinture qui se retrouve elle-même au moment de la visite de Tanger.

Or, qu’est-ce que c’est que cet art libre de toute représentation préconçue auquel le peintre tendait ? Cet art qu’il s’imaginait déjà dans sa tête et dont il attendait une véritable cristallisation à travers son œuvre ?

C’est là que s’affirme l’idée de sentiment religieux. Si Matisse fut fasciné par les arts de l’Islam, c’est aussi pour la dimension sacrée universelle qui s’y concrétise et y prend forme palpable.

Déjà, en 1910, avant de visiter Tanger, il a été si frappé par une certaine magie de l’art islamique. Il dira :

« L’Orient, la grande pensée inscrite en lettres d’or dans tout ce qui est digne d’être étudié».

Si, à Tanger en particulier, l’idée d’Orient s’avère être une confirmation des plus solides complétant et consolidant la vision intérieure de l’artiste, c’est pour cette connotation sacrée profonde, qui se manifeste dans l’éclat lumineux et la profusion décorative, jusqu’à la magie. Il semblerait que les peintres à la hauteur de Matisse soient concernés par la signification magique en ceci qu’ils laissent une part à la magie dans le sens mystique. C’est pourquoi plutôt de croire que les peintres donnent à voir les choses, encore faudrait-il comprendre qu’ils les cachent. Tel au moins le cas de ce que nous apprend le célèbre tableau de Magritte : Ceci n’est pas une pipe. Par voie de conséquence, non seulement l’art mais aussi la pensée, le « sentiment religieux » de Matisse se concrétisent enfin dans cette terre où tout est peinture et lumière. Vu l’intensité de son admiration, il ne reste à Matisse d’autre choix que de changer définitivement de vision.

De même que l’orientalité l’emporte chez lui sur l’orientalisme, de même la normalité de la représentation extérieure cède à la méditation. Le peintre met en effet au centre de sa peinture la méditation, autrement dit le pur exercice de la pensée. Le peintre pense en peignant! Voilà une raison suffisante expliquant pourquoi il qualifie l’Orient d’ « une grande pensée ». Matisse est peut-être le premier peintre à instaurer ce rapport indissociable entre la peinture et la pensée. On pourrait aller jusqu’à dire qu’il a donné par là naissance à une forme de révolution dans l’histoire de l’art. Chez lui, l’art obéit à un sentiment sacré, magique, lequel est aussi bien au cœur de la peinture que de la pensée, compte tenu bien entendu de leur interdépendance. Tanger y est pour quelque chose !

Cette admiration pour la dimension de la sacralité dans l’art, Matisse l’exprimera clairement plus tard, lors d’un entretien avec Georges Charbonnier, sans que cela empêche qu’il en ait été conscient bien avant:

« G.Ch. : Pensez-vous qu’il existe un art religieux ?

_ Matisse : Tout art vraiment digne de ce nom est religieux. Du moment qu’un artiste sort de ce sentiment, sa production n’est pas de l’art, ou alors, c’est l’art documentaire qui n’a rien à voir avec l’art. »

C’est dire que Matisse vit quelque chose relevant de la transe ou de l’extase artistique au moment où il arrive au Maroc. N’est-ce pas pour la même raison que Paul Klee affirme qu’il était déjà peintre au moment où il débarquait en Tunisie ? Le fait est que le peintre cherche à sortir de soi, à être emporté par quelque chose d’indicible. Sans doute Matisse rejoint-il ici le poète en ce que lui aussi, à sa manière, cherche à exprimer l’indicible.

Cela étant dit, il faudrait à notre sens entendre le sacré dans un sens qui s’élève au-delà de toute conception religieuse historique. On retrouve là un écho de ce que disait pour sa part Albert Einstein:

« Indubitablement, ce sentiment [de religiosité] se compare à celui qui anima les esprits créateurs religieux dans tous les temps» (In Comment je vois le monde, Flammarion, 2017).

Qu’Einstein parle comme Matisse n’a rien d’étonnant dans la mesure où, semble-t-il, il y a une loi profonde qui gère la création, qu’elle soit artistique, scientifique ou autre. D’ailleurs, dans son ouvrage, Einstein parle aussi bien du savant que de l’artiste. Le rapport entre les deux consiste dans le partage d’un même sentiment, à savoir un sentiment religieux profond, que les créateurs ont la capacité de manifester et de communiquer à tous, au-delà des mots. Pour plus de lumière donc !

Par Najib Allioui

« G.Ch. : Pensez-vous qu’il existe un art religieux ?

_ Matisse : Tout art vraiment digne de ce nom est religieux. Du moment qu’un artiste sort de ce sentiment, sa production n’est pas de l’art, ou alors, c’est l’art documentaire qui n’a rien à voir avec l’art. »

C’est dire que Matisse vit quelque chose relevant de la transe ou de l’extase artistique au moment où il arrive au Maroc. N’est-ce pas pour la même raison que Paul Klee affirme qu’il était déjà peintre au moment où il débarquait en Tunisie ? Le fait est que le peintre cherche à sortir de soi, à être emporté par quelque chose d’indicible. Sans doute Matisse rejoint-il ici le poète en ce que lui aussi, à sa manière, cherche à exprimer l’indicible.

Cela étant dit, il faudrait à notre sens entendre le sacré dans un sens qui s’élève au-delà de toute conception religieuse historique. On retrouve là un écho de ce que disait pour sa part Albert Einstein:

« Indubitablement, ce sentiment [de religiosité] se compare à celui qui anima les esprits créateurs religieux dans tous les temps» (In Comment je vois le monde, Flammarion, 2017).

Qu’Einstein parle comme Matisse n’a rien d’étonnant dans la mesure où, semble-t-il, il y a une loi profonde qui gère la création, qu’elle soit artistique, scientifique ou autre. D’ailleurs, dans son ouvrage, Einstein parle aussi bien du savant que de l’artiste. Le rapport entre les deux consiste dans le partage d’un même sentiment, à savoir un sentiment religieux profond, que les créateurs ont la capacité de manifester et de communiquer à tous, au-delà des mots. Pour plus de lumière donc !

Par Najib Allioui

Pourquoi Bank Al-Maghrib tarde-t-elle à baisser son taux directeur ?

Pourquoi Bank Al-Maghrib tarde-t-elle à baisser son taux directeur ?