On se demande parfois, si Mohamed Ben Ali, alias Osfour aurait pu réaliser l’œuvre qui l’a fait entrer dans l’histoire comme le premier cinéaste marocain, sans le soutien, la collaboration et l’assistance de sa femme Magdalena, tant la présence et l’action de celle-ci ont été importantes et décisives dans tout ce qu’il a entrepris.

La rencontre avec Tarzan

«Quand elle arriva au Maroc, Magdalena avait vingt ans et comme une héroïne d’un film de Tarzan, elle était venue d’Europe, était passée par de dures épreuves, avait traversé la mer et débarqué en Afrique, à la recherche d’un être cher, en l’occurrence son père. Celui-ci, originaire de la région d’Agadir, dans le Souss, avait émigré en Belgique en 1923. Il y avait rencontré une jeune Allemande, l’avait épousée et en avait eu deux enfants, Magdalena, Lena pour les intimes et Wilhem ou Willi. La bourrasque de la guerre avait séparé la famille, les enfants éraient restés avec leur mère et à la fin de la guerre, le père, ne donnant plus signe de vie, fut considéré comme disparu, probablement mort. Peu de temps après, la mère mourut et les enfants vécurent tant bien que mal auprès de parents maternels. Cependant, les rumeurs circulaient parmi les Marocains restés en Allemagne, sur leur père. Rescapé de la guerre, ayant perdu les traces de sa femme et de ses enfants, il serait retourné chez lui au Maroc. Mis au courant, les enfants n’eurent plus qu’une idée en tête : s’assurer que leur père était bien en vie» (1). Dans le bateau pour Casablanca, ils firent la connaissance d’un jeune Marocain, Houcine, avec qui ils sympathisèrent. Lorsque le bateau fit escale à Tanger, Houcine les présenta à sa famille venue l’accueillir et à un autre jeune homme, courtois, très serviable, qui insista pour qu’ils prennent contact avec lui à Casablanca, car il pouvait les aider. Le jeune homme n’était autre qu’Abderrahmane Youssoufi, grande figure du nationalisme, futur dirigeant de la résistance et chef du premier gouvernement d’alternance au Maroc, qui allait, effectivement, leur apporter une aide précieuse par la suite. C’était en 1948.

A Casablanca, les jeunes gens retrouvèrent leur père qui voulut les ramener avec lui. Mais leurs amis et à leur tête Youssoufi insistèrent pour qu’ils restent à Casablanca, beaucoup plus adaptée à leur mode de vie que la campagne, où vivait leur père. Youssoufi les prit sous sa protection et plaça la jeune fille en stage chez des amis, les Pandalis, couturiers grecs chez qui elle logea, rue de l’Aviation française. Les amis de Youssoufi dont Brahim Roudani et Hmidou Lwatani lui firent bon accueil. Un jour, ce dernier lui présenta un jeune homme surnommé «Tarzan». Le jeune homme, conquis, se mit à son service pour lui faire connaître la ville et lui apprendre le français et lui fit une cour assidue. Il lui fit surtout faire le tour des cinémas et voir des films, et lui communiqua sa passion du septième art. Il n’avait que deux projets en tête : faire des films et épouser Lena. Pour la jeune fille, la double aventure avait commencé, celle de la vie et celle du cinéma, les deux avec celui qu’elle continuera d’appeler «Tarzan». Le mariage eut lieu le 16 janvier 1949.

-

Le Festival ComediaBlanca embrase l’Olympia : Gad El Maleh en invité de marque

-

A Paris, accord trouvé pour sauvegarder l'appartement du poète Prévert menacé par le Moulin Rouge

-

L’IMA à Paris s’associe à la fête footballistique de la CAN

-

Importance de la digitalisation dans la préservation du patrimoine culturel

marocain à scénario

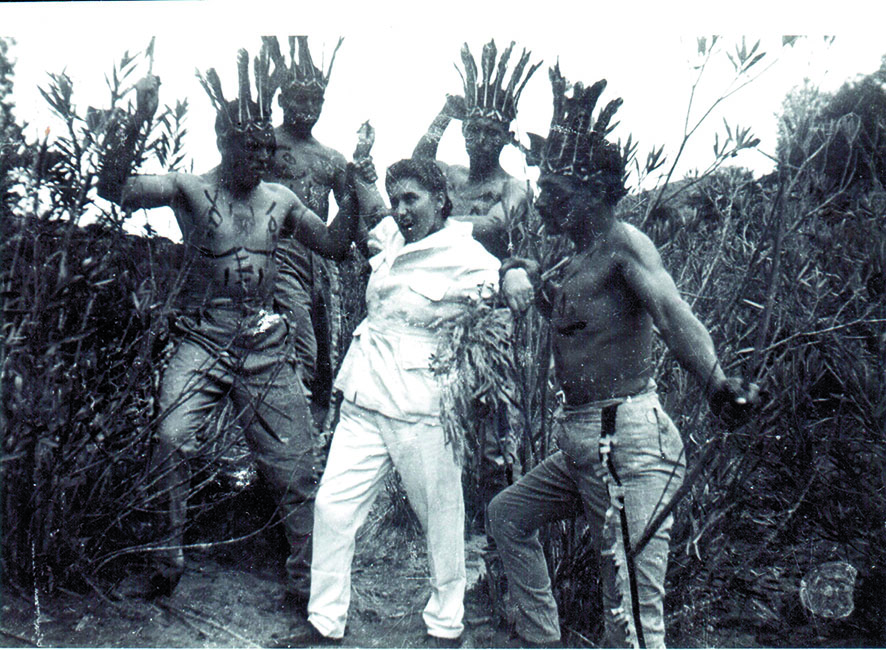

Osfour avait fait plus qu’un mariage d’amour, il avait trouvé à la fois l’âme sœur et l’associée, la complice et le soutien qui allait l’aider à réaliser son rêve le plus cher et qui confinait à l’obsession, faire du cinéma. Avant l’arrivée de Léna, il avait juste réalisé quelques bandes, Ibn al ghaba (Le fils de la jungle) de quelques minutes dans le bois de Sidi Abderrahmane sur la côte, avec sa petite caméra de 9,5 mm. Il est vrai que ces bandes lui avaient procuré une certaine notoriété locale, mais il avait conscience que ce n’était encore que des embryons de films. Il ne cessait de réfléchir à un projet plus consistant, mieux construit, qui réponde aux normes filmiques telles qu’il les voyait dans les films qu’il aimait, notamment les films d’aventures. Osfour était intelligent, débrouillard, avait appris des choses en travaillant, comme accessoiriste, avec des cinéastes importants comme Orson Welles et Henry Hathaway (2). Mais il était trop seul et trop démuni pour engager une vraie équipe, et n’avait pas été à l’école pour apprendre à bien organiser son travail et le préparer par une documentation écrite. L’entrée en scène de Lena, qui pouvait combler ces lacunes, décupla ses capacités et lui donna des ailes. Elle joua, effectivement, un rôle essentiel dans leur itinéraire professionnel désormais commun. Entièrement impliquée dans les projets de son mari. Elle fit preuve d’une grande réceptivité et montra une disponibilité à toute épreuve. Elle a été tour à tour actrice, camérawoman, assistante, accessoiriste…Très vite, elle apprendra à développer les films et à gérer les travaux de laboratoire. Aïssa de l’Atlas, ou Robin des bois, fut le premier résultat de cette connivence. C’était le premier film à scénario de Osfour et du Maroc et durait presqu’une heure, avec ce qu’il faut d’ingrédients, (péripéties, nombreuses figurations, costumes et décors…) et de maîtrise pour plaire aux spectateurs. Le film, avait demandé une longue et minutieuse préparation, conjointement menée par Osfour et Lena. Celle-ci jouait le rôle féminin principal et était derrière la caméra pour la plupart des scènes et surtout les plus importantes (les mouvements de foules, les combats et les batailles…) et les plus délicates à filmer comme le vol et la chute d’un oiseau abattu en plein vol. Le film fut projeté avec succès en 1951, dans « la salle » de Mohamed Osfour, son garage de mécanicien, transformé les dimanches en salle de cinéma et son auteur reçut les félicitations du jury du ciné-club Casablanca, composé alors exclusivement de Français. L’histoire officielle continue à ignorer cette grande réalisation, alors qu’à cette date, au beau milieu du XXème siècle, le Maroc n’avait pas encore produit de film, parce qu’aucun Marocain n’avait encore osé ou pu le faire.

et contre tout

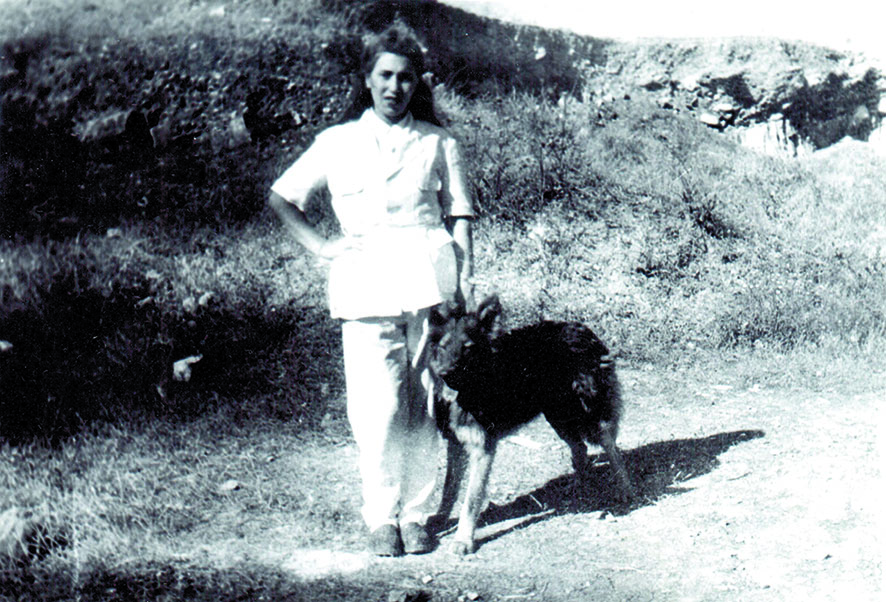

Enthousiasmé par ce succès, le couple se donna un répit et décida de varier les genres pour satisfaire un public, surtout jeune, de plus en plus nombreux. Il tourna une série comique de cinq épisodes inspirée des films de Chaplin, Charlotto en 1952. Puis, ayant épargné un modeste pécule, il s’attela au second film, qui demanda aussi une préparation sérieuse. Amok l’invincible, de la même veine du film d’aventure qu’Aïssa de l’Atlas s’appuyait sur un scénario plus élaboré, avec des personnages aux rapports plus complexes et son tournage fut plus laborieux. Le héros possédait un chien qui participait à des poursuites longues et assez difficiles à filmer. Le film fut projeté en 1954 et fit le bonheur du jeune public dont de futurs cinéastes et non des moindres comme Ahmed Bouanani et Mohamed Reggab. Lena emplit les mêmes tâches de productrice, costumière, responsable des décors et du plateau, y joua le rôle de l’héroïne et s’affaira à la caméra. En 1956, Le fils maudit marqua un tournant dans le cinéma de Mohamed Osfour qui voulut faire un cinéma résolument social à l’image des films égyptiens qui avaient beaucoup de succès à l’époque. Mais le film eut des déboires avec la toute nouvelle censure marocaine et ne sortit qu’en août 1958. Osfour engagea des acteurs professionnels et travailla avec la nouvelle caméra de 16 mm, qu’il venait d’acquérir. Un second répit permit le tournage d’un court métrage comique, Bokho le menuisier dans lequel joua Lena, en 1957. La même année, le couple, exploitant de nouveau le genre social tourna son troisième moyen métrage et son second en 16 mm, L’orphelin. Lena y joua le rôle principal, celui de l’institutrice bienfaitrice aux côtés du regretté Ahmed Mrieh et du jeune Abderrazak Badaoui, alors âgé de 9 ans. A notre connaissance, ce film qui a bénéficié de meilleures conditions de tournage grâce à la collaboration active d’un directeur d’orphelinat, Hammadi Chaâbi n’a malheureusement pas été conservé, et n’en demeurent que quelques photos de tournage. La dernière réalisation d’Osfour, son unique film en 35 mm, Le trésor infernal, une sorte de western, date de 1970, période marquant la naissance du long métrage du Maroc indépendant à laquelle Osfour voulait absolument contribuer. Il avait d’ailleurs travaillé comme accessoiriste dans le premier de ces films, Vaincre pour vivre en 1968. La réalisation du Trésor infernal fut un défi et un tour de force extraordinaire accompli, sans aucune aide extérieure, par ce couple de précurseurs, abandonné et oublié de tous.

Une nécessaire réhabilitation

A ce jour et à notre connaissance, le nom de cette femme admirable n’a jamais été évoqué dans aucune publication, par aucun média. Peut-être parce qu’elle a été trop discrète et même effacée. Lena Osfour a pourtant rempli, de la plus belle manière et avec une rare abnégation, le rôle de femme – orchestre des films qu’elle a entrepris avec son mari. Bien qu’elle ait eu à s’occuper de ses huit enfants, cinq filles et trois garçons, elle a, chaque fois, pris à bras le corps la production, à tous les niveaux et à toutes les étapes, des préparatifs à la post production, en passant par la prise de vues, l’interprétation et le montage et de ce fait, elle a vraiment été la première des femmes-cinéastes marocaines. Et à ce titre, sa mémoire doit être réhabilitée et elle doit figurer dans le panthéon des artistes précurseurs au Maroc

Le Festival ComediaBlanca embrase l’Olympia : Gad El Maleh en invité de marque

Le Festival ComediaBlanca embrase l’Olympia : Gad El Maleh en invité de marque